A sequência do massacre da população civil na escadaria do porto de Odessa, Ucrânia, é uma das mais famosas da história do cinema. Compõe o quarto movimento de O encouraçado Potemkin (1925), obra do cineasta Serguei Eisenstein. Foi filmada em locação, Odessa, produção soviética para marcar o vigésimo ano das revoltas de 1905, espécie de ensaio geral para os levantes de 1917.

As imensas escadarias com 200 degraus (também conhecidas hoje como Escadaria de Potemkin em homenagem ao filme), levantadas no final do século XIX para ligar o porto à parte alta da cidade, continuam lá – aparentemente as mesmas com alguns poucos degraus a menos em função de uma reforma recente. O filme mudo, com orquestração original de Edmundo Meisel, e mais tarde na versão dominante em DVD com a 5ª Sinfonia de Dmitri Shostakovich, construiu definitivamente a reputação internacional de Eisenstein.

Foi eleito durante décadas nas listas britânicas de melhores filmes de todos os tempos, revezando-se com Chaplin para depois ceder lugar, mais recentemente, aos charmes de Vertigo (Um corpo que cai) e O poderoso chefão. Mas estes correspondem a certo gosto retrospectivo pós-moderno, e a grande obra cinematográfica da primeira metade do século XX até o período entre-guerras, com seu frescor moderno em primeira mão, pode ser considerada O encouraçado Potemkin. Nela se destaca a longa sequência, de mais de 10 minutos, da escadaria de Odessa.

A cena retrata uma crueldade absoluta, espécie de Guernica da arte cinematográfica. O encouraçado Potemkin foi um navio de guerra do Império Russo, fundeado no Mar Negro, no qual os marinheiros se rebelaram contra os mal-tratos infligidos por oficiais superiores, dentro do contexto das revoltas de 1905. O navio, assim amotinado, chega ao porto de Odessa onde é saudado pela população. Na versão dramática livre de um fato histórico (revoltas e massacres que ocorreram em diversos locais da Odessa de 1905), espécie de docudrama, a população saúda e apoia os revoltosos da escadaria do porto.

Na época, a Ucrânia era parte integrante do Império Russo. Putin, recentemente, parece haver acusado Lênin de ter como um de seus maiores erros conceder soberania à Ucrânia, com status de república soviética. O filme retrata o encouraçado russo encostando no porto de Odessa e obtendo apoio da população que navega até a embarcação para levar víveres e congratula-se, das escadarias do porto, em apoio aos marinheiros rebeldes. A sequência transcorre com o pleno regozijo entre marinheiros e povo, carregando forte na empatia.

Subitamente ocorre um corte: em primeiro plano, a cabeça de uma mulher é sacudida, como se fosse atingida brutalmente por uma bala. Segue-se uma série de planos do exército tzarista, com seu uniforme branco, avançando em fileira e marchando em movimento descendente, de degrau em degrau, atirando sem piedade sobre a multidão que se aglomerava nas escadarias. Nos últimos planos da sequência a cavalaria cossaca completa embaixo o trabalho dos soldados que fazem o povo retroceder.

Na fuga da multidão uma criança é ferida e pisoteada. A mãe recua para resgatá-la e, revoltada, carregando o filho, inicia um percurso ascendente sobre os soldados que, em fileira horizontal, seguem descendo e atirando. A direção do movimento se inverte, com a montagem agora acompanhando a mãe na nova direção ascendente. Os soldados, depois de certa hesitação que corresponde à suspensão da ação, atiram na mãe com o filho ensanguentado nos braços, matando-a.

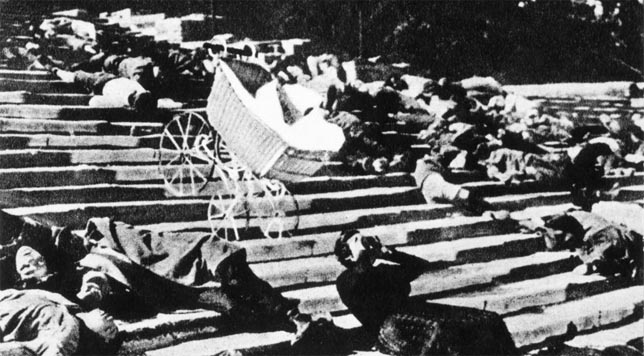

Inicia-se então a parte mais forte e conhecida da sequência: outra mulher, numa das plataformas da escadaria, ainda segura um carrinho de bebê sem saber para onde ir. Olha para cima pedindo clemência, mas também é atingida mortalmente. Dobra-se sobre si e, ferida mortalmente, solta o carrinho que dispara sem controle pelos degraus abaixo. As imagens são conhecidas. O movimento da sequência agora vira novamente para baixo e segue sincopado os saltos do carrinho de bebê que desce desenfreado sem direção pela escadaria de Odessa.

O movimento do carrinho é pontuado pelos olhares de alguns personagens (pessoas comuns, não atores), filmados no extremo dos sentimentos de horror e piedade. Este é um dos objetivos da construção da estética de eisensteiniana que quer compor, reflexivamente, nas diversas articulações de planos (em montagem) as emoções do espectador. Uma das mulheres que grita ao olhar para a cena do carrinho é atingida por uma bala no olho, que sangra.

É um primeiríssimo plano particularmente impactante e que se tornou um dos marcos do imaginário cristalizado da história do cinema. A cena termina com um dos cossacos na parte de baixo da escada, em primeiro plano, num movimento de faux raccord (ação repetida, cortada sem linha de continuidade consecutiva), movendo seguidamente a espada com intuito assassino para baixo (assassinando o bebê, ou outro participante), seguido novamente pela imagem da mulher sangrando com o olho perfurado que assiste, mutilada, antes de morrer, o horror máximo.

A sequência da escadaria termina aí. Nesta quarta parte do filme (intitulada “A escadaria de Odessa”) há ainda um breve final antes do movimento seguinte (“O encontro com a esquadra”). Após o massacre, o Encouraçado Potemkin reage e começa a bombardear a cidade (e o exército assassino). Segue-se, no bom estilo da teoria da montagem eisensteiniana, um exemplo de montagem intelectual, senão dos mais sofisticados (Eisentein atingirá o cume de suas experiências nesta linha dois anos após, em Outubro), talvez um dos mais conhecidos: os três planos das estátuas de leão que se erguem criando a ação, no modo figurativo de revolta, carregada pela construção na imobilidade da pedra. Estes planos retroagem sobre toda a sequência dando o salto qualitativo na síntese dialética emotiva-ideacional do construtivismo, âmago do que busca o diretor: leão dormindo, desperto e rugindo, num mesmo movimento, agora ação e reação, portanto ideia de transformação.

É interessante notar que o alvo do encouraçado Potemkin ao bombardear Odessa (os planos do bombardeamento encerram rapidamente a quarta parte do filme) é atingir o edifício da Ópera de Odessa, definido explicitamente em letreiro como ‘fortaleza do inimigo’, talvez por significar o tipo de arte que a modernidade de vanguarda enxergava então como parte de um remoto passado burguês. As estátuas da metáfora do leão parecem emergir de dentro e através os escombros do edifício da Ópera bombardeado, levantando-se para significar a revolta dos marinheiros amotinados quando vingam, pela ação violenta, a opressão das elites.

O encouraçado Potemkin se destaca pelos planos de violência gráfica que chocam até hoje, destoando do padrão da época. Em seus escritos teóricos, Eisenstein é conhecido por desenvolver uma elaborada teoria da montagem, mas sua reflexão sobre o patético nas artes, e particularmente no cinema, não teve a mesma repercussão. O pathos, para o diretor, deve ser obtido como maneira de conquistar a empatia do espectador e fazê-lo compreender, ao ser fisgado (principalmente revoltando-se na ação), o véu da cortina ideológica que cobre a realidade da qual se aliena.

É pela emoção patética que podemos penetrar na objetividade social levados pela mão que constrói, como representação, o choque que a compõe intrinsicamente a estrutura de síntese que coroa a dialética marxista da história. Esta deve mover também o particular na obra de arte revolucionária. Do particular ao geral, do geral ao particular, é a concepção do mesmo grande movimento dialético que gere o cosmos e a história.

O conceito de ideologia, como véu do pensamento que impede o encontro pleno com o objeto exterior encoberto na reificação (momento caro à reflexão marxista), ocupa aqui um lugar central. Lugar que revela sua posição ao ser descontruído pelo abre-latas da empatia no salto dialético das emoções levantadas pelo choque entre-planos e, mais que isso, pelo pathos extremo propriamente, construído nos saltos deste choque. É no movimento do salto qualitativo da dialética das emoções, até a dimensão do fora-de-si, que germina a nova consciência esclarecida do construtivismo patético de Eisenstein, se assim podemos chamá-lo. É pelo patético que se abre a consciência da experiência prática desreificada, pronta para o engajamento.

Na sofisticada teoria da montagem de Eisenstein, que une pathos e construção na não indiferente natureza, emerge uma nova síntese qualitativa onde reina esta consciência esclarecida e desreificada. Potemkin talvez não sirva de exemplo tão claro da transmutação intelectual da consciência pelo pathos, como as inovações mais radicais de A linha geral (1928) ou, principalmente, a primeira parte de Outubro. De toda maneira, é nítida a formulação da ideia no patético, na estratégia reduzida em ritmo ‘piano’ do início e depois em progressão acelerada até o salto qualitativo (o leite que transborda, o vapor d’água que vira força e apita).

Passa-se assim, choque da montagem, ao largo das emoções dramáticas da bruma ideológica da alienação. Neste ponto, a síntese qualitativa do pathos enseinsteiniano e a desconstrução mais absoluta pelo intervalo no cine-olho documentário de Dziga Vertov divergem, como já deixam claro as polêmicas de época que envolvem os dois diretores. Potenkin traz na imagem do patético sua mais pura expressão como construção na consecução no transcorrer fílmico: efeito do fluxo temporal na sucessão pelos planos, mas sem a causalidade acional ou motivacional da narrativa clássica (Dickens, Griffith e Nós, é o título de um dos ensaios mais conhecidos de Eisenstein sobre o tema). No coração da teoria eisensteiniana bate a demanda pelo pathos provocado pela representação da ação cruel, mas que rodopia para fora de si e, sem cair na catarse, amarra-se em torno da ideia.

A imagem-câmera

O que faz com que o ser humano, o bom homem, face a experiência do sofrimento alheio, não seja capaz de empatia, mas que se refugie exclusivamente em constructos intelectuais para sobrepor, no que vê e experimenta, o saber do argumento propositivo? O que faz que não ceda à experiência da imagem do horror com repugnância, ou piedade? A imagem-câmera possui esta relação única com a circunstância da tomada (onde ela se forma) e que concede a si um estatuto diferenciado da pintura ou do relato escrito (que não possuem a dimensão da ‘tomada’).

Muito se escreveu, nas últimas décadas do século passado, sobre as ilusões que envolvem da transparência desta imagem-câmera face ao mundo exterior que vem lhe conformar pelo meio de um automatismo. A crítica da transparência e a crítica da ideologia andam juntas, de mãos dadas, debatendo-se como construções de uma consciência que busca afastar, pela razão e suas asserções, a potência empática da dimensão referencial. As imagens-câmera, inserem-se na comunicação interpretativa da linguagem e hoje são onipresentes nos dispositivos digitais das redes. Servem socialmente como provas de crime, testemunho de nossa memória recente ou remota, dos melhores momentos de nossa vida, ou das personalidades ou eventos públicos que nos cercam.

O que nos impede de enxergar a miséria quando ela assim nos aparece, no modo do testemunho imagético de quem vive o horror e a destruição física generalizada, seja em Odessa (ainda relativamente poupada pela guerra no momento em que escrevo), seja em Kiev, nos hospitais, ou nas estradas coalhadas de refugiados da Ucrânia? É crueldade olhar para estas imagens e se refugiar na interpretação conveniente de que, por serem multiplicadas no modo digital, são carregadas em leques de raciocínios falaciosos que conseguem afirmar que a terra não é redonda? O que é olhar e só ver os relatos da razão conveniente que carrega estas imagens-câmera para além da expressão, evitando ser atingido por seu pathos? Não existe algo de absoluto nisto, um absoluto que deveria provocar algum tipo de empatia, ainda que não seja a mesma que dedicamos à figura de um ícone flechado?

A compaixão cobra seu preço no discurso interpretativo narcisista, não humanista, que sacia a consciência pela lógica do saber. Funciona na razão das construções geopolíticas, mas deixa ao largo, cinicamente, a responsabilidade pela evidência do horror imediato que não quer enxergar. É miséria e horror, pois vida presente da experiência imediata – e o que importa, afinal. E a isto que deve ser reconhecido, se quisermos pensar uma ética. Que se deixe a satisfação da mente percorrer causas, efeitos e argumentos para um momento posterior, quando descolocado da vida, pois esta está lá a gritar dilacerada para quem honestamente quer olhar, evidenciando o que não se consegue calar.

O adiamento da empatia na catarse pela redenção futura faz sua ponte. Não existe uma abstração intelectual insana nisto? Uma abstração que quer levar-nos para além da experiência, fechando-se numa causalidade propositiva conveniente que sacia a ela mesma? Não é condenável aquele que satisfaz sua capacidade intelectual analítica, alternando proposições estratégicas sobre um novo mapa social e geopolítico, pagando baixo preço pela responsabilidade no imediato da desgraça alheia? Nutre assim uma espécie de prazer pelo adiamento da experiência da ruína e da destruição que o lançar redentor do messianismo finalista permite. Não seria mera escala para o futuro redimido, num percurso onde se vislumbra apenas o narcisismo que chamo cruel, estratégia de saída conveniente para a má-consciência?

O horror das escadarias de Odessa representados em Potemkin vai se repetir. Odessa já sofreu, depois de 1905, outros dois grandes massacres nos últimos cem anos. Talvez vejamos proximamente na mídia cotidiana as mesmas imagens de idosos, deficientes, jovens, mulheres, rolando aos trancos pela escadaria, alvejados, correndo pelos degraus com filhos ensanguentados nos braços. As mesmas imagens de destruição e de edifícios em ruínas, de testemunhos mostrando cotidianos antes pacatos e agora completamente desarvorados na miséria de uma vida dilacerada, fora de seu espaço e abrigo.

Isto para que? Respondendo a qual grande causa liberadora? Parece ser próprio para a racionalização de argumentos desde que, convenientemente, não aconteça debaixo de nosso teto, na proximidade segura nosso corpo intacto, ou no espaço da práxis de nossa própria vida, intocado. Neste caso, a linha que segue a proposição certamente seria outra, desviada pela dor na carne.

A barbárie tem rédea solta na humanidade quando suas potências são liberadas. Assim é o homem e, mais que isto, assim parece ser a história. É o mesmo horror da guerra e sua circunstância que nos descreve Homero na Ilíada, em Tróia; que nos figura Picasso na guerra civil espanhola de Guernica; ou recapitula Godard no recente Imagem e palavra; ou testemunha Primo Levi no memorialista É isto um homem?. Estamos novamente neste ponto? No mesmo o horror que tanto marcou a prolongada guerra de trincheiras da geração 1914-18, retratada de forma magistral, entre outros mais explícitos, por Jean Renoir no clássico A grande ilusão (1937). Ou ainda há tempo, ainda há posições que podem ser defendidas?

Houve parte significativa da esquerda que se opôs à guerra iminente de 1914, como aquela que teve em sua proa a figura do líder socialista, e convicto pacifista, Jean Jaurès – assassinado premonitoriamente na véspera do conflito. Conflito que levou a vastas parcelas desta mesma esquerda a perder o autocontrole e mergulhar de cabeça na barbárie da guerra, levada por discursos nacionalistas vazios. É neste ponto que estamos hoje? Ou o fogo-fátuo que brilha e comove-nos ao olharmos o horror da narrativa de Noite e neblina (Alain Resnais, 1956), ainda consegue fazer arder os olhos?

É o horror da guerra que não podemos aceitar, num modo absoluto e como princípio de posição. Seja quando serve de base para formulações ideológicas atraentes, ou alimenta construções geopolíticas que carregam a bandeira de arquiteturas redentoras. Face à guerra, ainda é atual o discurso pacifista como pré-condição, aquele mesmo que vigorou de modo forte, e mesmo consensual, na consciência mais progressista da humanidade em outros momentos chaves de sua história.

FERNANDO PESSOA RAMOS ” SITE A TERRA É REDONDA” / BLOG BRASIL 247″ ( BRASIL)

Professor titular do Departamento de Cinema da Unicamp e autor, entre outros livros, de Mas afinal… o que é mesmo documentário? (Senac, 2008)