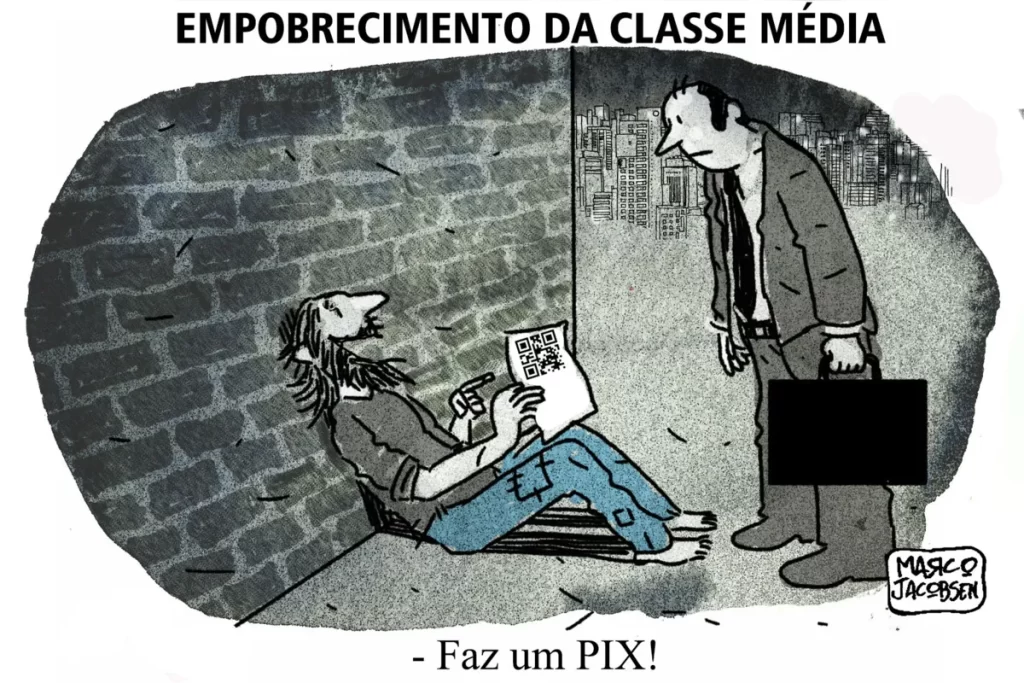

CHARGE DE M.JACBSON

A educação em massa não democratizou o capitalismo, apenas trocou o macacão pelo app: a nova classe média, escravizada pelo crédito e iludida pelo empreendedorismo de plataforma, é a face ‘moderna’ de uma exploração que migrou da fábrica para o algoritmo

1.

A massificação do Ensino superior propiciou a formação de um varejo de alta renda com boas condições de vida. Esse fenômeno inexistia antes do pós-guerra e da criação da pílula anticoncepcional propiciadora do planejamento familiar com poucos filhos e daí o ingresso da mulher no mercado de trabalho, muitas com maior escolaridade diante dos homens, para aumentar a renda doméstica.

Uma questão-chave é: essa classe média não altera a luta de classes da Era industrial, tipo “nós contra eles”, em um reducionismo binário de operários contra capitalistas? Os serviços e o comércio urbano passaram a predominar em ocupação e fonte de renda e superaram aquele capitalismo industrial de outrora?

Essa formulação está afinada com uma leitura crítica e sistêmica da transição estrutural do capitalismo industrial para o capitalismo de serviços e consumo de massa, especialmente, depois da Segunda Guerra Mundial. A expansão do Ensino Superior é chave para a transformação social ainda em andamento.

A massificação dessa Educação Superior emergiu nos Estados Unidos, no pós-guerra, e no Brasil e na Europa, sobretudo após a revolta estudantil e a rebeldia em costumes, ocorrida na década de 1960. Desempenhou um papel central em produzir mão de obra qualificada para setores não industriais como serviços financeiros, educação, saúde, tecnologia, administração pública e privada.

Gerou expectativas de mobilidade social ascendente, inclusive em países periféricos mais urbanizados. Aumentou o consumo educado (livros, viagens, tecnologia, cultura) e consolidou um novo varejo urbano de alta renda (shopping centers, turismo, moradia de classe média, bens duráveis), configurando uma sociedade consumista.

Essa expansão foi acompanhada por uma nova morfologia social da classe média. Deixou de ser apenas intermediária entre capital e trabalho, mas se transformou como consumidora, endividada e educada, com traços políticos ambíguos.

A revolução demográfica e a participação feminina foram fundamentais no processo. O advento da pílula anticoncepcional, o planejamento familiar e a entrada massiva da mulher no mercado de trabalho aumentaram a renda doméstica disponível, ampliando o mercado consumidor urbano.

Transformaram o papel das mulheres de reprodutoras domésticas em agentes econômicas ativas. Reforçaram o ideal da família de classe média em ter poucos filhos e fazer mais investimentos em educação, saúde e lazer.

Isso criou uma base para uma nova classe média urbana com padrões de vida inéditos na história moderna. Foi especialmente visível nos chamados “Trinta gloriosos” no Norte global e nas ondas de modernização urbana na América Latina nas décadas de 1950–70.

A emergência dessa nova classe média não eliminou a luta de classes industrial, mas a transfigurou, deslocando-a da fábrica para a sociedade de consumo e serviços. Fragmentou a ideologia ao criar identidades de classe mais difusas entre profissionais liberais, técnicos, servidores públicos, pequenos empresários etc. Neutralizou politicamente parte do proletariado tradicional ao criar o mito da ascensão pelo mérito e status do consumo.

Contudo, a classe média de alta renda continua dependente da valorização da força de trabalho intelectual. Está subordinada às flutuações do mercado de crédito, do emprego e da especulação imobiliária. Concentrada nos grandes centros urbanos, não consegue se homogeneizar em todos os países com grandes territórios, mantendo desigualdades regionais profundas.

A predominância dos setores de serviços e comércio não elimina a lógica da acumulação de capital, apenas a desloca para novos mercados como financeiros, digitais, educacionais e culturais. Não extingue a exploração, mas a torna mais sutil e fragmentada, via precarização, uberização e endividamento.

Substitui a fábrica pela loja, o call center, a escola privada, o app, a tela… As formas de dominação passam a ser simbólicas, cognitivas, afetivas e algorítmicas.

2.

Emerge, em consequência, uma recomposição sistêmica da luta de classes, agora entre capital acionário plataformizado e força de trabalho imaterial/precarizada?

Essa nova classe média é ambígua porque é agente ativa no consumo e reprodutora ideológica do sistema, mas vulnerável economicamente devido à oneomania. Também conhecida como compulsão por compras, é um transtorno compulsivo caracterizado por um impulso incontrolável de comprar, mesmo quando não há necessidade ou quando a compra causa problemas financeiros pelo endividamento. Este transtorno estimado em cerca de 3% da população mundial, geralmente, está associado ao desejo de preencher um vazio emocional.

Talvez também o impulsione o tensionamento entre a promessa meritocrática e a realidade da estagnação da mobilidade social. Está situado no contexto de transição da luta de classes industrial para a reconfiguração contemporânea centrada em serviços, consumo e endividamento.

Recentemente, surgiu a dúvida se é possível a massificação do empreendedorismo com trabalhadores por meio de iniciativas particulares se tornando empreendedores bem-sucedidos diante a exploração anterior do trabalho assalariado. Seria os casos, por exemplo, da uberização do trabalho ou locação da própria moradia como Airbnb.

Este é o cerne de uma das maiores ilusões ideológicas da Era digital neoliberal: a ideia de a massificação do empreendedorismo individual, via plataformas como Uber ou Airbnb, representar emancipação econômica frente à exploração do trabalho assalariado tradicional. A realidade sistêmica, porém, é mais complexa e contraditória.

A narrativa dominante sugere o mito do empreendedorismo massificado no qual todo trabalhador pode “virar patrão de si mesmo”. A precariedade do emprego seria compensada por liberdade, autonomia e ganho potencial porque plataformas digitais permitem renda extra, flexibilidade e escalabilidade de negócios pessoais.

Contudo, essa ideologia desmaterializa relações de exploração e as reconfigura sob a forma de “oportunidade individual”. O que era emprego com direitos vira “parceria” – e o risco é transferido do capital para o indivíduo.

3.

A chamada “uberização” é uma nova forma de subordinação porque o trabalhador uberizado arca com os custos do capital fixo (carro, combustível, manutenção). É gerido por algoritmos, avaliado em tempo real, punido sem mediação humana. Não tem vínculo formal, nem previdência, nem jornada definida. É substituível e fragmentado, sem força coletiva de barganha. Desse modo, ele continua subordinado, mas agora ao capital-plataforma, de forma invisível e desterritorializada.

Quanto ao Airbnb, a dúvida é se é uma renda passiva ou a financeirização da moradia? Locar imóveis via Airbnb pode parecer emancipador pela geração de renda própria e aproveitamento de ativos ociosos.

Mas no plano sistêmico contribui à financeirização da habitação, retirando imóveis do uso residencial estável e inflando aluguéis. Favorece quem já possui capital imobiliário. Estimula a propriedade múltipla para renda passiva – a receita gerada sem seu trabalho estar ativamente envolvido na sua geração –, aprofundando desigualdades patrimoniais.

Não é uma via massiva de ascensão. É sim um instrumento de reprodução da desigualdade estrutural sob aparência de “empreendedorismo popular”.

As barreiras à massificação do empreendedorismo autêntico têm fatores estruturais, mas enfrenta obstáculos. A concentração de capital leva ao acesso desigual a crédito, tecnologia e redes. A baixa mobilidade social conduz ao empreendedorismo de necessidade, não de vocação. O domínio de plataformas monopolistas resulta em uma intermediação assimétrica, onde se captura o valor do trabalho.

Na regulação fiscal e urbana, percebe-se a falta de políticas públicas de apoio ao microempreendedor real, portanto, é uma cultura do risco com individualização da falha e ausência de seguridade social.

A massificação do empreendedorismo individual via plataformas não constitui superação da exploração assalariada por emancipação, mas sim reciclagem da exploração. É uma reorganização pós-fordista da precariedade e uma nova forma de disciplinamento neoliberal pela via do sonho de ascensão individual.

Esse modelo acumula capital e dados no topo, enquanto transfere risco para a base. Para haver uma verdadeira emancipação, seria preciso democratização do acesso a meios de produção e plataformas, cooperação econômica autogestionária, e não intermediação extrativa. É necessária a reconstrução de uma proteção social pós-salarial para esses novos modos de vida e trabalho.

FERNANDO NOGUEIRA DA COSTA ” BLOG A TERRA É REDONDA” ( BRASIL)

*Fernando Nogueira da Costa é professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. Autor, entre outros livros, de Brasil dos bancos (EDUSP). [https://amzn.to/4dvKtBb]