Precisamos resgatar a forma literária de Coração das trevas para entender o colapso contemporâneo da forma capitalismo

Geografia arbitrária

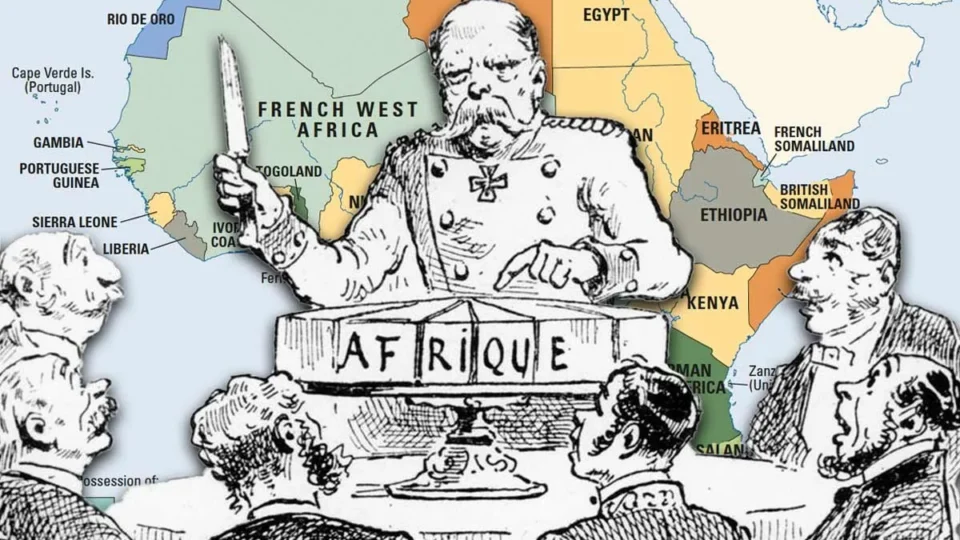

Em 1885, na infame Conferência de Berlim, as nações europeias dividiram o continente africano. Inventou-se uma impossível “história natural”, com base na determinação arbitrária de fronteiras e países, reduzindo as complexas relações políticas dos diversos grupos étnicos a acidentes geográficos: montanhas, rios, planícies e cordilheiras como índices de um futuro que não poderia chegar, pois o passado cultural do continente foi simplesmente apagado. Em consequência, desenhou-se um improvável mapa fenomenológico, com divisões caprichosas, no limite absurdas, forjando países de ficção para facilitar a partilha da exploração neocolonial: a qual nação europeia caberia este ou aquele território africano. Afinal, era preciso delimitar um país antes de iniciar a pilhagem das riquezas e a sujeição dos povos. A perversão do método é precisamente o que Trump e tutti quanti desejam ressuscitar como resposta à crise do capitalismo no século XXI. Nesse contexto, é difícil rivalizar com o horror produzido no Congo tornado belga em 1884 sob a “proteção” do Rei Leopoldo II, com o pretexto de “evangelização”. A estimativa da catástrofe que se abateu sobre o país, num dos maiores genocídios da história, é nada menos do que brutal: 10 milhões de mortos.

Hoje, no aqui e agora do século XXI, o coração das trevas habita o centro meridiano do capitalismo e nenhum artifício narrativo será capaz de resolver o dilema com truques de prestidigitador neocolonial. É como se o planeta tivesse diminuído de tamanho, por assim dizer. Não somente o planeta “diminuiu”, mas também, e sobretudo, a predação sem trégua da Natureza ameaça finalmente subverter a célebre frase de Mark Fischer: a cada dia é mais imperioso conceber o fim do capitalismo em lugar de imaginar o fim do mundo; aliás, possibilidade que deixou de ser uma metáfora da urgência para tornar-se a metonímia de uma agoridade urgente, como os repetidos desastres climáticos em todas as latitudes e em todas as estações do ano tornam sempre mais evidente.

O genocídio levado adiante no Congo provocou revolta nos meios letrados da época: não se podia conceber a crueldade da dominação belga, que, entre outros crimes bárbaros, decepava mãos de crianças que não tivessem cumprido a cota diária de extração de borracha. As imagens são aterradoras e o único paralelo possível na contemporaneidade refere-se ao genocídio em curso na Palestina, com crianças emaciadas, morrendo pouco a pouco de desnutrição, como se pode acompanhar diariamente por meio das onipresentes redes sociais. E, mais uma vez, a lição diabólica das coisas prossegue como se não soubéssemos de nada. No século XIX, Arthur Conan Doyle, Mark Twain e Joseph Conrad levantaram suas vozes contra as atrocidades cometidas sob a tutela de Leopoldo II. Mas, mesmo assim, o horror prosseguiu. Você se recorda da estrutura literária de Heart of Darkness, não é mesmo? Tudo principia com um narrador, aparentemente despreocupado – quase um desocupado, como o lector para o Cervantes de Don Quijote –, que, com um certo tédio se encarrega da tarefa de dar o pontapé inicial do jogo. Como se tudo não passasse de uma formalidade:

A Nellie, uma iole de cruzeiro, alinhou-se com a âncora sem que suas velas batessem ao vento, e aquietou-se.

O estuário do Tâmisa estendia-se diante de nós como o início de uma via aquática interminável. No horizonte, o mar e o céu fundiam-se sem solda aparente, e no espaço luminoso as velas acastanhadas das barcaças que subiam o rio impelidas pela maré pareciam imobilizadas, formando aglomerados de lona vermelha com muitas pontas a revelar vislumbres de espichas cobertas de verniz [1]

Calmaria que antecede a tempestade; nesse caso, procela de palavras indesejáveis. A via aquática interminável será transformada em inesperada ponte entre temporalidades muito distantes, assim como a fusão de céu e mar, sem solda aparente, anuncia a porosidade subversiva que arruína distinções binárias cuidadosamente preservadas. Eis que do nada surge um segundo narrador e o cenário se transforma radicalmente. Os próprios marujos não desejam ouvir sua história, ninguém presta atenção no casmurro viajante, cujas desventuras deixam os companheiros inquietos. Sem anúncio, portanto, emerge a voz soturna de Charles Marlow. Como se lançasse uma bomba de efeito retardado em meio à placidez do navio órfão de vento, ele afunda o dedo na ferida, criando uma ponte imaginária entre a civilizada Londres e a barbárie distante frequentada pelos demais marujos:

“Aqui também”, disse Marlow de repente, “foi um dos lugares tenebrosos da terra”.

Ele era o único entre nós que ainda “atendia ao chamado do mar”. E o pior que dele se podia dizer era que não se tratava de um bom representante da sua classe. Era um homem do mar, mas um homem errante também, enquanto a maioria dos homens do mar, se é que se pode dizer assim, leva uma vida sedentária. Têm um espírito caseiro e carregam sempre com eles o seu lar – o navio – bem como o seu país – o mar.[2]

Indistinção ameaçadora da ordem que autorizava a exploração desumana de tantos milhões vistos como ontologicamente inferiores e, por que não dizê-lo?, “descartáveis” – como nas megalópoles do presente multiplicam-se os miseráveis. Se, num tempo não tão distante, Londres também foi marcada pela instabilidade associada à barbárie, como naturalizar o cenário de terra arrasada no continente africano, fruto da ação das “nações civilizadas”? A reação da tripulação pretendia neutralizar o desequilíbrio instaurado pela simples sentença de Marlow:

Sua observação não nos pareceu nada surpreendente. Era bem o estilo de Marlow. E foi recebida em silêncio. Ninguém se deu o trabalho de emitir som nenhum; e depois de algum tempo ele começou, muito devagar: “Estava pensando nos tempos muito antigos, quando os romanos chegaram aqui pela primeira vez, mil e novecentos anos atrás – tão pouco tempo… A luz emanou deste rio depois disso – os cavaleiros, dirão vocês? Sim; mas ela não é mais que uma labareda que corre pela planície, um clarão de raio atrás das nuvens. Vivemos ao fulgor trêmulo do bruxuleio – e espero que ele perdure enquanto a velha Terra continuar rolando! Mas as trevas ficavam aqui ainda ontem. (…)[3]

O distante como próximo

Nem mesmo o mar replicou à frase inicial e, na ausência de objeção outra além da indiferença, Marlow desmoralizou a narrativa neocolonial: há não muito o orgulhoso império britânico, onde o sol nunca se punha, havia sido, por assim dizer, a “África” de Roma, isto é, os arrogantes vitorianos descendiam dos “bárbaros” que foram dominados pelas legiões romanas. Impactados pela sem cerimônia com que o homem do mar expõe a fratura calcificada, as trevas ficavam aqui, Marlow segue sem réplica em sua memória da travessia do rio Congo em busca do enigmático personagem Kurtz, cujas palavras sintetizam brutalmente o sentido da presença europeia na África: “O horror! O horror!”.[4] Ao final do relato, providencialmente o primeiro narrador retorna, concluindo o romance antes que seja tarde para evitar o apocalipse agora da palavra de Kurtz:

Marlow se calou e foi sentar-se à parte, indistinto e silencioso, na postura de um Buda meditativo. Ninguém se mexeu por algum tempo. “Perdemos o começo da vazante”, disse o Diretor de repente. Levantei a cabeça. A vista do mar estava bloqueada por um banco de nuvens negras, e fluvial curso de águas sereno que leva aos rincões mais distantes da Terra corria escuro sob um céu encoberto – parecia conduzir ao coração das trevas.[5]

Precisamos resgatar a forma literária de Coração das trevas para entender o colapso contemporâneo da forma capitalismo. Seu êxito sempre dependeu de um segredo: a possibilidade de ativar uma estrutura de dupla narração. O primeiro narrador emoldura as ações, assegurando um princípio propriamente estético e sobretudo uma conclusão apaziguadora. Tal moldura permite, até mesmo estimula, a violência e a barbárie que dominam o enredo neocolonial, pois, nesse caso, os horrores descritos podem ser “apreciados” com a perspectiva do voyeur, cujo gozo é função da distância do sujeito em relação ao objeto de desejo. Sublime pervertido, o distante torna o sadismo e a crueldade pura catarse. As palavras de Marlow, contudo, traziam o afastado no tempo para muito próximo no espaço: “mil e novecentos anos atrás – tão pouco tempo…” Nellie cumpriu uma longa jornada noite adentro de torna-viagem e agora o Congo belga tornou-se o mundo e potencialmente todos somos como o Otelo fixado no preconceito de Roderigo, “a wheeling stranger of here and everywhere”. Todos podemos em algum momento recordar a dolorosa anamnese do mouro, “Farewell! Othello’s occupation’s gone”. O advento avassalador da Inteligência Artificial na esfera do cotidiano e, sobretudo, nas relações de trabalho, sugere que muito em breve o número de profissionais “descartáveis” crescerá em proporções que ainda não conseguimos vislumbrar com nitidez.

Saberemos reagir à altura desse desafio?

[1] Joseph Conrad. Coração das trevas. Tradução de Sérgio Flaksman. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 9.

[2][2] Ibidem, p. 12, grifo meu.

[3] Ibidem, p. 12-13.

[4] Ibidem, p. 109.

[5] Ibidem, p. 121, grifo meu.

JOÃO CEZAR DE CASTRO ROCHA ” BLOG ICL NOTÍCIAS” ( BRASIL)