Como jornalistas e veículos alternativos resistiram à censura, à repressão e à tortura

A ditadura no Brasil, instaurada em 1964 e encerrada formalmente em 1985, foi marcada por censura sistemática, repressão política, perseguição de opositores e uma política ativa de apagamento da memória histórica.

Nesse contexto, a imprensa ocupou diferentes lugares: enquanto parte dos grandes veículos aderiu ao discurso autoritário e colaborou com o regime, outra parte — formada por jornalistas insubmissos e publicações independentes — escolheu o enfrentamento.

A atuação da imprensa durante a ditadura não pode ser lida de forma homogênea. É preciso entender que havia diferentes projetos editoriais em disputa e que, muitas vezes, a resistência se dava nas entrelinhas, nas brechas possíveis dentro de um ambiente de vigilância e medo.

Repressão, censura e violência contra jornalistas

Logo após o golpe, jornais e revistas ligados à esquerda ou ao trabalhismo foram rapidamente suprimidos. Publicações como Novos Rumos, A Classe Operária, Movimento, Política Operária e Ação Popular desapareceram das bancas. O jornal Última Hora, ligado a João Goulart, foi inutilizado e entregue a grupos empresariais alinhados ao regime.

A censura se institucionalizou a partir do Ato Institucional nº 5, em 1968, que ampliou o controle sobre todos os meios de comunicação. A repressão ia além da tesoura dos censores: jornalistas foram perseguidos, ameaçados, presos, torturados e assassinados.

Vladimir Herzog é o caso mais conhecido — preso, torturado e morto em 1975 no DOI-Codi de São Paulo. Mas não foi o único. Outros nomes como Luiz Eduardo da Rocha Merlino, Wânio José de Mattos e Jane Vanini também tombaram sob a violência do regime.

A censura agia de forma preventiva e punitiva. Muitos jornais comerciais adotaram a autocensura para não sofrer sanções econômicas, como corte de publicidade estatal, ou retaliações mais duras. Profissionais como Cláudio Abramo (Folha de S.Paulo), Alberto Dines (Jornal do Brasil) e Mino Carta (Veja) foram afastados por tentarem ampliar os limites do possível.

A imprensa alternativa como espaço de voz e denúncia

Em meio ao silêncio forçado da grande imprensa durante a ditadura no Brasil, surgiu um novo fôlego informativo: a imprensa alternativa.

Criada por jornalistas insatisfeitos com o alinhamento dos grandes veículos ao regime e movida pela urgência de denunciar os abusos do poder, essa imprensa se estruturou em formatos mais simples e acessíveis — como tabloides, boletins mimeografados, panfletos e jornais culturais.

Sem acesso à publicidade estatal e enfrentando censura, ameaças e prisões, esses veículos operavam com tiragens modestas, mas com impacto relevante. Muitos funcionavam com modelos coletivos, sem vínculos com partidos ou grupos empresariais, e alguns adotavam conselhos editoriais eleitos pelas próprias redações.

Assim, esses grupos criaram um espaço de resistência que combinava crítica política, linguagem criativa e engajamento com os movimentos sociais.

Títulos que fizeram história

Durante a ditadura no Brasil, diferentes jornais alternativos surgiram com o propósito de furar o bloqueio informativo. Cada um com seu estilo e foco, mas todos com a intenção de dar visibilidade ao que os grandes veículos deixavam de lado. Usando o humor, a análise política ou a cobertura de movimentos sociais, essas publicações ocuparam um espaço importante de comunicação e resistência.

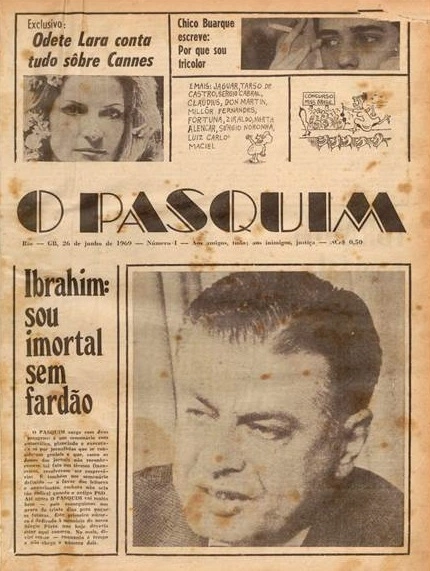

O Pasquim

Fundado em 1969 por nomes como Ziraldo, Millôr Fernandes e Henfil, tornou-se símbolo da resistência cultural com seu humor ácido e provocador. Usava a ironia como ferramenta para escapar da censura e atingir um público amplo e fiel.

Capa d’O Pasquim em junho de 1969. Primeira edição em 1969. Reprodução: Cinema Transcedental

Movimento

Lançado em 1975, tinha uma redação democrática e foco em temas como greves operárias, repressão e violações de direitos. Produzia reportagens densas e se firmou como um dos jornais alternativos mais influentes da década.

Opinião

Criado em 1972 e dirigido por Raimundo Pereira, prezava pela independência editorial e assumia uma postura crítica diante da conjuntura política. Seu compromisso era com as liberdades democráticas, mantendo um teto de publicidade para garantir autonomia.

Versus, Coojornal, Em Tempo e Jornal da Cultura

Com diferentes enfoques — sindical, estudantil, feminista ou regional — essas publicações ampliaram o alcance da resistência informativa. Deram visibilidade a lutas sociais ignoradas pelos grandes veículos, colaborando para a construção de uma memória coletiva do período.

No auge dos anos 1970, essa imprensa “nanica” chegou a mais de 150 publicações relevantes, circulando de centros urbanos até comunidades afastadas, como os seringais do Acre. Produções feitas por exilados em cidades como Paris, Roma e Lisboa também contribuíam para fortalecer as denúncias internacionais sobre as violações cometidas pela ditadura no Brasil.

A força da resistência informativa

A importância desses veículos não estava apenas no conteúdo, mas no ato político de existir. Sem patrocinadores e sob vigilância constante, foram escolas de jornalismo engajado, atuando como ponte entre os setores organizados da sociedade e uma população privada de informação crítica.

Foram fundamentais para dar visibilidade a greves de trabalhadores, mobilizações estudantis, ações de resistência, denúncias de tortura e à cultura marginal que resistia à repressão. Em textos, charges e reportagens, ajudaram a construir uma memória que segue essencial até hoje para entender o passado recente e defender a democracia.

A virada dos grandes jornais: arrependimento ou reposicionamento?

Apesar do apoio explícito ao golpe de 1964 — como mostram editoriais do O Globo, Estadão e Correio da Manhã nos primeiros dias de abril daquele ano —, parte da grande imprensa passou a adotar uma postura mais crítica ao regime ao longo da década de 1970.

Essa mudança de tom, no entanto, não foi imediata nem uniforme. Em muitos casos, tratou-se mais de um reposicionamento estratégico do que de um arrependimento autêntico.

A repressão crescente, especialmente após o AI-5, passou a atingir também setores da classe média e da própria imprensa que, até então, davam sustentação ao regime.

A escalada da censura, as prisões de jornalistas e o fechamento de espaços de debate começaram a comprometer o papel institucional que esses veículos desejavam manter.

O Correio da Manhã é um exemplo. Embora tenha tido papel decisivo na legitimação do golpe — com editoriais como “Basta!” e “Fora!” estampados na capa —, tornou-se um dos primeiros jornais a romper com a ditadura, denunciando suas arbitrariedades. O custo foi alto: o jornal foi fechado e sua proprietária, Niomar Moniz Sodré, presa.

O Estadão, que também apoiou o golpe, foi submetido à censura prévia entre 1972 e 1975. Para driblar os cortes dos censores, o jornal chegou a publicar trechos dos Lusíadas no lugar das matérias suprimidas.

Já a Folha de S.Paulo, que no início da ditadura chegou a ceder suas gráficas para a impressão de boletins militares, passou a adotar, no final dos anos 1970, uma linha editorial que buscava aparentar equilíbrio, com o discurso do chamado “liberalismo progressista”. Copiava temas e pautas da imprensa alternativa e se posicionava como voz da abertura.

Capa da Folha de S. Paulo do dia 11 de dezembro de 1964. Foto: Arquivo Folha de S. Paulo

Ainda assim, essa mudança de postura não veio acompanhada de uma autocrítica consistente. Durante o regime, mesmo os veículos que passaram a criticar pontualmente o governo militar raramente questionaram de forma contundente os fundamentos do golpe ou sua própria responsabilidade no processo. A ideia de que estavam apenas “cumprindo seu papel jornalístico” ou “defendendo a legalidade” foi mantida como justificativa.

Somente décadas depois, editoriais, como o publicado pelo O Globo, reconheceram publicamente que o apoio ao regime foi um erro. Mesmo assim, esse tipo de reparação continua sendo exceção. Na maioria dos casos, a imprensa tradicional preferiu narrar sua trajetória como se tivesse sido, do início ao fim, uma voz da democracia — apagando a cumplicidade inicial e sua contribuição direta para a legitimação da ditadura no Brasil.

A imprensa como memória e forma de justiça

A atuação da imprensa de resistência durante a ditadura no Brasil não teve apenas um papel informativo: foi também uma ferramenta de preservação da memória coletiva.

Em um período marcado pelo silenciamento, pela censura oficial e pela repressão violenta, os jornais alternativos atuaram como arquivos vivos da verdade. Eles registraram denúncias de tortura, violações de direitos humanos, greves, perseguições políticas e resistências culturais que a grande imprensa — muitas vezes alinhada ao regime — silenciava ou distorcia.

Publicações alternativas deram visibilidade a vozes silenciadas: operários grevistas, estudantes perseguidos, mulheres, intelectuais, indígenas, militantes e artistas. Hoje, esse material constitui fonte primária indispensável para compreender o período.

Mais do que registros históricos, são testemunhos de coragem, coerência e resistência política. São também instrumentos de justiça simbólica para os assassinados ou torturados — como Vladimir Herzog, Luiz Eduardo Merlino, Rubens Paiva, Djalma Maranhão, Jane Vanini e tantos outros.

Resgatar a história, dar nome aos desaparecidos, cobrar reconhecimento e responsabilização são formas de garantir que os crimes do Estado não caiam no esquecimento.

A imprensa alternativa da ditadura no Brasil cumpriu, portanto, um papel essencial não só na informação, mas na construção de memória e na luta por justiça. E se hoje temos acesso a parte da verdade sobre aquele período, é porque houve quem escolheu enfrentar a violência com palavras, mesmo quando falar significava arriscar a própria vida.

Jornalismo e democracia: o que ainda está em disputa

A ditadura no Brasil pode ter acabado formalmente em 1985, mas os mecanismos de controle da informação, a lógica do silenciamento e a concentração dos meios de comunicação continuam sendo temas urgentes. Ainda hoje, a liberdade de imprensa é ameaçada por ataques, desinformação e tentativas de coibir vozes dissonantes.

A história da imprensa na ditadura ensina que o jornalismo pode ser tanto ferramenta de opressão quanto instrumento de libertação. Depende de quem o pratica, com quais valores, e a serviço de que projeto de sociedade. O jornalismo crítico, ético e comprometido com os direitos humanos continua sendo uma das linhas de frente na defesa da democracia.

REPORTAGEM DO BLOG ICL NOTÍCIAS” ( BRASIL)