Diz-se que foi Martín del Barco Centenera (1535-1605) e seu poema La Argentina o la Conquista del Río de la Plata que deu à Argentina seu nome com sua obra. Centenera, vale ressaltar, foi vigário na cidade de La Plata, hoje Sucre, na Bolívia. Sua importância e as discretas homenagens a ele prestadas devem-se principalmente ao fato de ser o autor de um título que capturou a imaginação da nossa futura nação. Mas o longo poema não trata apenas da conquista da atual Argentina, mas também do Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Uruguai e parte do Brasil. Como obra literária, o poema deixa muito a desejar, e parece que del Barco Centenera, como pessoa, também deixa. O poeta que concedeu seu título a um país independente é acusado de ter ajudado, a partir de seu vicariato, a reprimir uma revolta crioula nas cidades de Assunção e Santa Fé. Diz-se também que ele tratou seus vizinhos como judeus e mouros e aproveitou sua posição para acertar contas pessoais. Ele foi acusado de embriaguez, usura, comércio e relações com mulheres casadas e, finalmente, a Inquisição o desqualificou para ocupar cargos públicos.

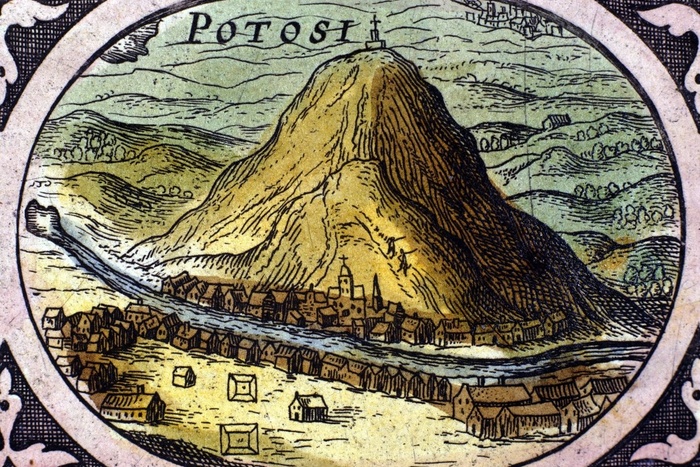

A Vila Imperial de Potosí, uma projeção dos sonhos espanhóis tornados realidade, cresceu rapidamente. Dos seus 75 habitantes iniciais, em apenas 18 anos já contava com 120 mil, número semelhante ao de Londres e superando em muito a maioria das cidades europeias. Mais da metade da sua população era composta por indígenas – cerca de 65.000 – forçados a trabalhar em minas e deslocados junto com suas famílias; Eles foram seguidos em número pelos crioulos, 35.000, mais 7.500 espanhóis e 6.000 escravos negros. A cidade era dividida por um longo rio artificial chamado La Ribera. Ela nasceu na lagoa Chalviri e no reservatório construído para levar água aos fornos onde o metal era fundido. A margem do rio foi construída sobre canais de pedra, madeira e terra e, como os rios naturais, serviu como divisão política. De um lado viviam os índios, do outro os espanhóis.ANÚNCIO

Em 1626, a cidade foi devastada quando desabou devido à força da água acumulada em San Idelfonso, uma de suas muitas represas. Isso destruiu 14 bairros do lado indígena, o que preocupou muito os capitães de minas que perderam sua força de trabalho devido ao acidente. A enchente de duas horas destruiu metade da cidade, levando embora 800 casas e 2.000 pessoas. O padre franciscano Diego de Mendoza atribui o desastre à ganância. O prefeito da cidade, Don Bartolomé Astete de Ulloa, queria manter as barragens cheias para refino de metal, mas a cerca “lascou”. A água não encontrou resistência à sua passagem e os pobres quebra-mares feitos de turfa, pedra e muros de barro foram arrancados e empurrados em direção à cidade junto com a maquinaria de rodas, eixos e martelos. Apesar do desastre, um correspondente nos conta que “em um ano, os moinhos estavam funcionando e foram melhorados”, além da substituição urgente e necessária de mão de obra.

O historiador Vicente Quesada nos contará sobre essa cidade mineira:

“…exploraram impiedosamente os povos indígenas, recolhendo o metal derramado pelas lágrimas e pelo sangue daqueles infelizes. A imaginação nunca será capaz de conceber a cruel realidade daqueles dias de profunda tristeza e terrível provação para os súditos dos Incas. A morte os ameaçava de todos os lados; eles morriam de excesso de trabalho, morriam por não descobrirem tesouros que os conquistadores pensavam estar escondidos, morriam por fugir daqueles brancos ferozes e cruéis.”

O próprio cronista de Potosí, Dom Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela (1674-1736), expressaria a situação dos indígenas nestes termos:

“Para que os nativos não pudessem tolerar essa injustiça, a maioria deles foi para as províncias remotas do Peru, para viver entre aquelas nações desconhecidas sem fé ou conhecimento do Deus verdadeiro. Outros tiraram suas próprias vidas com suas próprias mãos; outros voltaram na casa dos cinquenta, e na casa dos cem, e se esconderam nas ravinas e cavernas das montanhas, com suas esposas e filhos, e lá morreram de fome; outros permaneceram com os espanhóis, feitos escravos sem razão, lei ou caridade; pois não foram obtidos por direito de guerra, pois a maioria das províncias lhes foram dadas gratuitamente; e eles as tiranizaram de tal forma que não se pode explicar. Portanto, pode-se dizer com certeza que aqueles espanhóis não conquistaram o Peru, mas sim reduziram tudo a uma tirania.”

O bioquímico espanhol José Rodríguez Carracido (1856-1928) não concordava com os conceitos de Arzáns de Orsúa e Vela, nem com os de Quesada. Em 1892, ele elogiou o vice-rei do Peru em uma palestra dada em Madri, afirmando que: “O extremamente diligente Dom Francisco de Toledo, um modelo de governantes, imediatamente redigiu as Ordenações que regulamentavam o trabalho indígena, com um espírito tão humanitário que não se pode entender a injustiça dos historiadores que os acusavam de serem gananciosos e cruéis. Que maior bondade poderia haver nas relações entre conquistadores e conquistados do que combinar com os caciques das províncias mitarianas o serviço nas minas e dividir os índios registrados em três grupos, para que se revezassem por semana? Com base em que fundamentos uma legislação que garante a cada trabalhador oito meses de descanso por ano é chamada de gananciosa? […] A ânsia com que muitos caciques, tanto homens quanto mulheres, pediam permissão às autoridades para se dedicarem, com suas famílias e servos, ao trabalho nas minas, prova sem sombra de dúvida que os índios não odiavam esse tipo de trabalho como alguns alegavam; mas mesmo supondo que esse ódio existisse para mortificar os hábitos inveterados de seu vagabundo vida, com que direito acusamos alguém que gentilmente se propõe a educar os indisciplinados? Por esse padrão, todos os pais que aspiram desde a infância transformar seus filhos em homens úteis são tiranos.

Segundo o historiador Alberto Crespo Rodas (1917-2010), os indígenas entraram pela entrada da mina na segunda-feira e permaneceram lá até sábado. Eles tinham permissão para sair às quartas-feiras para uma refeição quente. Dentro das minas, eles trabalhavam com velas de isca, o que tornava o ar ainda mais rarefeito. O sistema de trabalho imposto pelo referido vice-rei imitava o do Império Inca. Envolvia a homenagem do trabalho aos grupos étnicos que viviam sob o território dos conquistadores. Homens entre 16 e 50 anos eram obrigados a servir nas minas em grupos que se revezavam regularmente. Eles recebiam um salário mínimo do dono da mina e suas comunidades de origem eram obrigadas a alimentá-los.

O padre franciscano Diego de Ocaña (1565-1608) descreve as casas dos índios de Potosí como “chiqueiros”: pedras colocadas com um pouco de barro e um pouco de palha como teto, que eram tão baixas que não era possível ficar de pé. Eles não tinham camas e dormiam no chão.

Os nobres espanhóis — junto com o bioquímico Rodríguez Carracido — viam os indígenas como indolentes e preguiçosos, necessitados de trabalho compulsório como forma de moralização. De Cusco a Potosí, as províncias de Quispicanches, Canas e Canches, Azángaro e Asillo, Cabana e Cabanilla, Chucuito, Paucarcolla, Omasuyos, Pacajes, Sica-Sica, Carangas, Paria, Chayanta, Porco e Chichas foram chamadas à mita. Os convocados viajaram com suas esposas e filhos, fazendo do chamado um êxodo de cerca de 60.000 pessoas, muitas vezes forçadas a percorrer uma trilha de montanha de mil quilômetros. Inicialmente, os mitayos convocados deveriam servir na mina por quatro meses e em ciclos de sete anos, mas a alta taxa de mortalidade e deserção forçaram os que permaneceram a trabalhar em turnos cada vez mais frequentes. Consequentemente, a cidade estava repleta de diversos grupos étnicos: Canas e Canches, Collas Urcosuyo, Collas Omasuyo, Lupacas, Pacajes Urcosuyo, Pacajes Omasuyo, Carangas, Quillacas, Soras, Charcas e Caracaras.

Garcilaso de la Vega comenta que os índios eram tantos e vinham de tantos lugares que somente um papagaio famoso foi capaz de reconhecê-los. O pássaro era tão falante e observador que: “ele chamava os índios, homens e mulheres, que passavam pelas ruas por suas províncias, cada um da nação de onde era, sem errar, dizendo colla, yunca, huairu, quéchua, etc., como se tivesse ouvido falar dos diferentes cocares que os índios usavam na cabeça na época dos incas para ser reconhecido”.

VICENTE MAGGIO ” PÁGINA 12″ ( ARGENTINA)