De 1889 a 1930, o Brasil viveu sob uma república excludente, dominada por oligarquias. Saiba como esse período moldou a sociedade brasileira

A chamada República Velha, ou Primeira República, durou oficialmente de 1889 a 1930, mas o que foi chamado de “república” nesse período na verdade foi pouco democrático.

Nascida de um golpe militar e comandada por uma elite rural que mantinha valores autoritários e racistas, a Primeira República foi, na prática, um acordo entre os mais ricos para continuar dominando as classes sociais e o governo da época.

Vamos entender como se deu esse processo, um resumo sobre República Velha, os principais acontecimentos e como esse período reflete a nossa sociedade atual.

O fim da monarquia

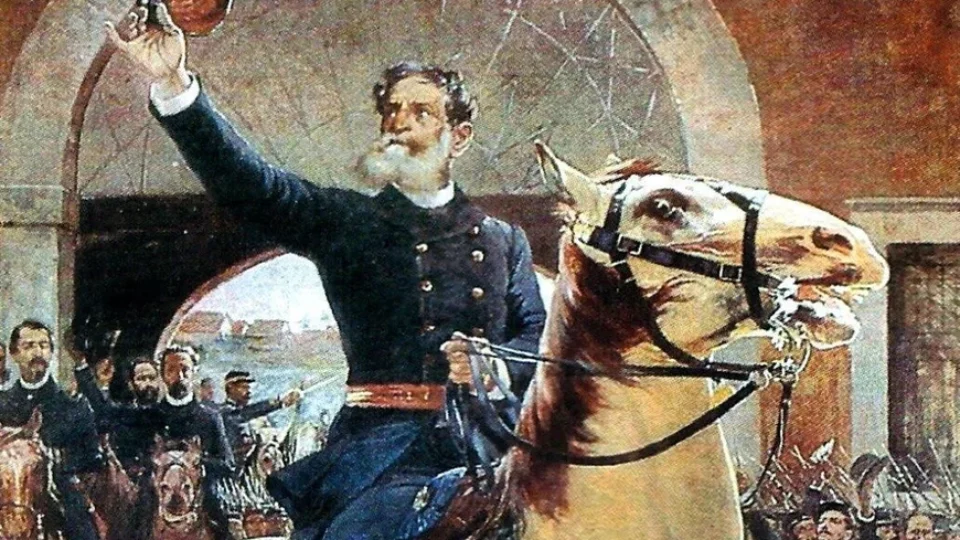

A Primeira República começou com o fim da monarquia, em 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar que derrubou o imperador Dom Pedro II. Mas o que levou ao fim da monarquia no Brasil?

O estopim foi uma série de crises acumuladas.

Pintado em 1893, o quadro Proclamação da República, de Benedito Calixto, retrata o instante simbólico do início da Primeira República no Brasil. Obra: Benedito Calixto

A principal delas foi a abolição da escravidão, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. A elite agrária, que era dona da maior parte das terras e da força de trabalho escravizada, ficou furiosa: perderam seus “bens” sem receber nenhuma compensação do governo imperial. Essa elite rompeu com Dom Pedro II e passou a apoiar a criação de uma república — não por desejo de igualdade, mas para manter seus privilégios de outra forma.

O Primeiro Período da República Velha

Logo após o período de distanciamento da monarquia, a Constituição instituída em 1891 estabeleceu o voto direto, mas apenas para homens alfabetizados com mais de 21 anos.

Isso excluía a maioria esmagadora dos brasileiros: mulheres, analfabetos, soldados do Exército, padres e toda a população indígena estavam fora do processo eleitoral. Também não havia Justiça Eleitoral — o que facilitava fraudes e manipulação nos resultados.

Nessa época, votar não era um direito pleno, era um privilégio de poucos.

O Coronelismo

Entre os principais acontecimentos do primeiro período da República Velha está o coronelismo, que consistia no controle político e social exercido por “coronéis” — líderes locais, geralmente grandes fazendeiros, que mandavam na vida política das regiões do interior.

Eles mantinham sua influência por meio de relações de dependência: ofereciam emprego, comida, favores e proteção em troca de obediência e votos. Esse sistema era sustentado pela pobreza e pelo medo. O chamado voto de cabresto era comum — o eleitor era forçado ou convencido a votar conforme a vontade do coronel.

Outro acontecimento importante nesse primeiro período foi a crise do encilhamento, que aconteceu entre 1890 e 1892 e teve seu estopim logo após a Proclamação da República.

O governo do então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, tentou estimular o crescimento econômico incentivando a criação de empresas e facilitando a emissão de papel-moeda. A intenção era gerar emprego e modernizar a economia, mas sem controle e com muita especulação, o plano virou um desastre.

Surgiram centenas de empresas fantasmas atrás do financiamento do governo e o mercado acabou entrando em colapso, resultando em inflação, desemprego e instabilidade econômica.

Charge crítica ao voto de cabresto durante a República Velha, em que o eleitor, retratado como um burro, é guiado pelo político até a urna, simbolizando a manipulação e o controle do voto pelas oligarquias. Imagem: reprodução

O Segundo Período da República Velha

A partir de 1894, com a saída dos militares do poder e a eleição de Prudente de Morais, tem início o que ficou conhecido como a República das Oligarquias.

Essa fase da Primeira República foi dominada por um acordo informal entre as elites de São Paulo e Minas Gerais – os dois estados mais ricos e influentes da época. O estado de São Paulo era o maior produtor de café, enquanto Minas Gerais produzia gado, leite e derivados, o que deu origem ao termo “política do café com leite”.

Esse acordo consistia em revezar o poder entre políticos paulistas e mineiros, mantendo o controle do governo federal e garantindo vantagens econômicas e políticas para suas oligarquias.

Durante toda a Primeira República (1889–1930), o Brasil teve 13 presidentes. Aqui tem uma lista para entendermos melhor:

- Deodoro da Fonseca (1889–1891) – Alagoas

- Floriano Peixoto (1891–1894) – Alagoas

- Prudente de Morais (1894–1898) – São Paulo

- Campos Sales (1898–1902) – São Paulo

- Rodrigues Alves (1902–1906) – São Paulo

- Afonso Pena (1906–1909) – Minas Gerais

- Nilo Peçanha (1909–1910) – Rio de Janeiro

- Hermes da Fonseca (1910–1914) – Rio Grande do Sul

- Venceslau Brás (1914–1918) – Minas Gerais

- Delfim Moreira (1918–1919) – Minas Gerais

- Epitácio Pessoa (1919–1922) – Paraíba

- Artur Bernardes (1922–1926) – Minas Gerais

- Washington Luís (1926–1930) – São Paulo

Os dois primeiros eram militares — Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto — e governaram o que se convencionou chamar de “República da Espada”, mas foi a partir de Prudente de Morais que os civis (também ligados às oligarquias estaduais) passaram a ocupar o poder.

Outro fato curioso são os dois presidentes que, aparentemente, fogem à regra.

Mas embora não fossem de São Paulo ou Minas Gerais, Hermes da Fonseca e Epitácio Pessoa não representaram uma ruptura com a lógica da política do “café com leite”.

Hermes, do Rio Grande do Sul, era militar e foi eleito com apoio das oligarquias, num momento em que o Exército buscava recuperar influência política. Já Epitácio, da Paraíba, foi escolhido como solução de compromisso pelas elites paulistas e mineiras após a morte de Rodrigues Alves, sendo visto como um nome neutro e confiável.

Em ambos os casos, apesar da origem fora do eixo dominante, os dois preservaram os interesses das oligarquias e ajudaram a manter a estrutura excludente da República Velha. Apesar de a olho nu não parecer, foram exceções que confirmaram — e sustentaram — a regra.

Na foto, Prudente de Morais, primeiro presidente civil do Brasil e marco inicial da República das Oligarquias, dominada pela política do “café com leite”. Imagem: Arquivo Nacional

A Revolução de 1930

A Revolução de 1930 foi o movimento político-militar que pôs fim à República Velha e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes, dando início à era Vargas.

O estopim do conflito foi a quebra do acordo da política do café com leite que explicamos acima, quando o então presidente Washington Luís, paulista, decidiu apoiar outro paulista como sucessor — rompendo o rodízio pré-acordado com Minas Gerais.

As elites mineiras, se sentindo traídas pelo paulista, se uniram ao Rio Grande do Sul e à Paraíba e fundaram a Aliança Liberal, lançando a candidatura de Getúlio Vargas, então governador do Rio Grande do Sul.

Apesar de Vargas ter perdido a eleição, seu vice foi assassinado em julho de 1930, em um crime que teve grande repercussão política. Em 3 de outubro de 1930, começou o levante armado.

Em poucas semanas, o movimento ganhou apoio popular, adesão de militares e pressão das elites descontentes. Washington Luís foi deposto em 24 de outubro por generais do Exército, e Vargas assumiu o poder provisoriamente em 3 de novembro.

Mais do que uma simples troca de governo, a Revolução de 1930 encerrou o domínio das oligarquias agrárias e abriu caminho para um novo modelo de governança do país.

Registro da chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930, marcando o fim da República Velha. A faixa celebra o armistício da Revolução de 1930 com a frase: “Eis a paz… entre nós”. Imagem: Arquivo

Os reflexos da República Velha nos dias atuais

Apesar de ter terminado oficialmente em 1930, a República Velha deixou heranças profundas que ainda influenciam o Brasil de hoje — especialmente nas estruturas de poder, nas desigualdades sociais e na forma como a política é feita em muitas regiões do país.

O coronelismo, por exemplo, ganhou novas roupagens, mas não desapareceu.

Em várias cidades do interior ainda existem políticos que concentram poder absoluto, controlam recursos públicos, trocam favores por votos e usam sua influência para manter famílias no poder por décadas.

O clientelismo sobrevive nas promessas de emprego, nas “ajudas” pontuais em troca de apoio político e no uso da máquina pública como moeda de barganha.

Além disso, a desigualdade social estruturada naquele período nunca foi, de fato, enfrentada. A concentração de terras, herdada da lógica escravista e consolidada na República das Oligarquias, permanece como uma das bases da injustiça brasileira.

E a elite econômica que dominava o país no início do século XX ainda encontra ecos em grupos que se opõem à distribuição de renda, à reforma agrária e à inclusão social.

A história da República Velha mostra que nem toda república é, de fato, democrática. Entre 1889 e 1930, o Brasil viveu sob um regime marcado pela exclusão, pela concentração de poder e pela perpetuação dos interesses das elites agrárias — que apenas trocaram a coroa por uma farda ou uma cartola.

O povo, recém-liberto da escravidão, continuou fora da política, sem acesso a direitos básicos, submetido ao controle dos coronéis e ignorado pelas instituições. A desigualdade social e a dificuldade de fazer a política representar verdadeiramente os interesses da maioria têm raízes profundas nesse passado.

Compreender esse ciclo histórico é essencial para desmontar os mitos que ainda sustentam visões idealizadas do Brasil — mitos que servem para esconder os privilégios de poucos à custa da pobreza de muitos.

É por isso que a proposta da pós-graduação do Instituto Conhecimento Liberta (ICL), com a disciplina “Narrativas da História do Brasil: a Perspectiva dos Oprimidos”, é tão necessária.

O curso convida a repensar o país a partir das vozes silenciadas e das lutas invisibilizadas, fugindo das versões oficiais que ainda hoje moldam nosso imaginário político e social.

Se você quer compreender o Brasil para além dos livros didáticos, refletir sobre as raízes das injustiças e pensar caminhos para transformá-las, conheça a pós-graduação aqui!

REPORTAGEM DO BLOG ICL NOTÍCIAS” ( BRASIL)