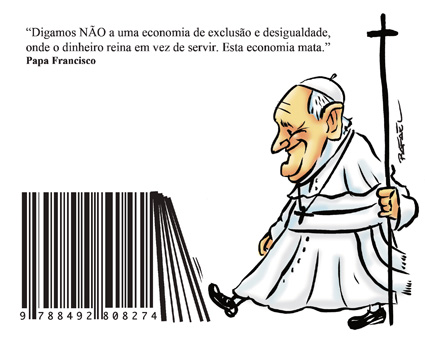

CHARGE DE RAFAEL

Texto clássico do economista francês, falecido recentemente

Regulação e equilíbrio; exigência de um conceito de reprodução

Em nossos dias, as insatisfações ressentidas de um número cada vez maior de teóricos diante do corpo doutrinário, considerado pelo establishment acadêmico como “a ciência econômica”, são cada vez mais vivas e cada vez mais frequentemente formuladas.[i]

Estas insatisfações podem ser agrupadas de acordo com uma dupla incapacidade da teoria econômica dominante: incapacidade de analisar o movimento econômico no tempo vivido pelos sujeitos, ou seja, de dar conta da história dos fatos econômicos; incapacidade de exprimir o conteúdo social das relações econômicas, e, consequentemente, de traduzir os poderes e os conflitos que estão em jogo na economia.

Estes dois aspectos não são certamente independentes ou justapostos. Mas sua unidade é muitas vezes mal compreendida pelos críticos, pois estes refletem no interior do universo conceitual da teoria que pretendem criticar radicalmente. Na maioria das vezes, utilizam a linguagem dessa teoria, de modo que suas observações são enganadoras ou, na melhor das hipóteses, aparecem como interrogações sobre a adequação da teoria ortodoxa à realidade. Mas a lógica segundo a qual os conceitos são elaborados continua pouco atacada.

É verdade que há algo de fascinante no edifício monumental construído ao longo de um século pelos teóricos neoclássicos. A atração que ele exerce advém de seu caráter ao mesmo tempo totalizante e totalitário. Esta teoria é totalizante porque está inteiramente contida na elaboração de um conceito único, o de equilíbrio geral. Ela é totalitária porque implica uma abordagem redutora pela qual a identificação de caraterísticas econômicas obtidas da observação de práticas reais é descartada da teoria como “imperfeições”, e não uma abordagem dialética pela qual os conceitos são transformados pela incorporação de um conteúdo mais concreto.

É por isso que o termo “regulação” não deve ser definido na teoria econômica ortodoxa. Neste universo, a regulação não é mais do que o conjunto de propriedades do equilíbrio geral. Apresenta-se como um conjunto de preceitos coerentes aos quais nada se pode subtrair ou acrescentar, daí a inflexibilidade doutrinária que costuma caracterizar os sumos sacerdotes do equilíbrio.

Se a teoria do equilíbrio geral exerceu tal ditadura sobre o pensamento econômico, é porque oferece uma visão reconfortante da sociedade e uma justificação para a profissão dos economistas. O equilíbrio geral é atraente porque exprime uma harmonia coletiva numa comunidade em que a autonomia absoluta dos sujeitos é preservada e ou qualquer conflito é excluído. A exclusividade normativa deste projeto teórico não lhe diminui o prestígio.

Os teóricos pretendem elaborar as regras de eficiência segundo as quais o sistema econômico deve funcionar para que todos os sujeitos ajam racionalmente e para que esses atos sejam compatíveis entre si. Pretendem também comparar os sistemas econômicos existentes com estas normas de eficiência absoluta e concluir que o sistema capitalista é, simultaneamente, o menos pior dos sistemas existentes e o único que pode ser corrigido para se aproximar da configuração ótima. Portanto, não é surpreendente que, por esta dupla proeza, a profissão de economista tenha conquistado o respeito da ordem social estabelecida. A “reforma sem risco” encontra a caução da “ciência normativa”!

No entanto, as insatisfações a que nos referimos mantêm-se e amplificam-se. Isto vale para períodos de crise, quando a amplitude dos “desequilíbrios” da economia real lança dúvidas sobre a pertinência da concepção de tempo contida na teoria do equilíbrio geral. Keynes realizou uma profunda renovação teórica inspirando-se na história atribulada de um capitalismo dilacerado por conflitos gigantescos e enfraquecido por uma profunda depressão. Mas, ao não estender sua ofensiva da crítica dos ajustes à crítica da concepção neoclássica dos sujeitos e das relações econômicas, a teoria keynesiana foi recuperada pela abordagem redutora segundo a qual opera a concepção totalitária do equilíbrio geral[ii].

Essa recuperação foi facilitada ainda mais porque Keynes limitava seu horizonte teórico ao curto prazo. Mas, se há um domínio em que a concepção de equilíbrio fracassou, e pouco contribuiu para enfrentar problemas gigantescos, é a questão do movimento econômico de longo prazo. Aqui, a própria noção de equilíbrio é posta em causa com uma insistência gritante, pois, ao tentar harmonizar o conceito de equilíbrio com o de dinâmica, os teóricos neoclássicos deram uma imagem caricatural de sua abordagem redutora. Os modelos de desenvolvimento macroeconômico floresceram, procurando condições para um crescimento equilibrado ou harmonizado.

O fracasso destes inúmeros modelos, que se diferenciam apenas pelos refinamentos matemáticos da mesma abordagem normativa, é particularmente retumbante se os julgarmos do ponto de vista dos conselhos em política do desenvolvimento que pretendiam dar aos países subdesenvolvidos. Mas as insuficiências desta abordagem no plano teórico não são menos graves. Abordar o crescimento ignorando a história leva a uma concepção do tempo que só pode fazer da dinâmica um avatar da estática.

Trata-se, de fato, de um tempo lógico que não é a expressão do movimento. Na multidimensionalidade dos parâmetros caraterísticos do equilíbrio, é introduzida uma variável chamada tempo, segundo a qual a representação das condições de equilíbrio resulta em “trajetórias de crescimento”. Esta variável tempo não é construída, é uma das variáveis independentes do modelo. A dinâmica, ao contrário, é etimologicamente o estudo das forças.

Uma “temporalidade” deve ser construída como característica de um movimento. Mas o estudo de um movimento é o estudo das mudanças de estado. Se quisermos falar de um sistema dinâmico, as relações constitutivas do sistema devem ter uma lógica interna de transformação. Pensar a regulação de um sistema que se transforma significa considerar que as transformações que ocorrem nas relações que identificamos (e que, consequentemente, constituem processos ou relações em movimento) são tais que sempre podemos conceber a organização das relações em sistema. Isto coloca dois tipos de problemas metodológicos:

Por um lado, somos levados a negar que o que existe é evidente. A noção de reprodução torna-se então necessária. Falar de reprodução é colocar em evidência os processos que permitem que o que existe continue a existir. Num sistema cujas relações internas se transformam, nem tudo continua a existir. É preciso, portanto, estudar o modo de surgimento do que é novo no sistema. Não há nada que diga que a transformação é uma “deformação plástica” das relações que estruturam o sistema; se assim fosse, a continuidade seria preservada e o conceito de reprodução poderia ser facilmente ampliado. Quando estudamos os sistemas sociais, aprendemos, a partir da história e da experiência vivida, que transformação significa ruptura, mudança qualitativa.

Por outro, estas duas noções de reprodução e de ruptura confrontam-se numa oposição estéril, uma excluindo a outra, se definirmos o sistema da mesma forma que nas concepções de equilíbrio, isto é, como uma rede de relações entre agentes e atividades econômicas que respondem a racionalidades especificadas a priori. Procurar definir a regulação de um sistema em movimento leva a uma outra concepção do sistema. Isto implica conceber uma hierarquia nas relações constitutivas do sistema, e não apenas uma interdependência funcional.

As indicações metodológicas que acabamos de mencionar introduzem a reflexão sobre os instrumentos de análise necessários para definir o conceito de modo de produção. Estudar um modo de produção é destacar as relações determinantes que se reproduzem nas e através das transformações sociais, as formas mutáveis sob as quais elas se reproduzem, as razões pelas quais esta reprodução é acompanhada de rupturas em diferentes partes do sistema social.

Falar da regulação de um modo de produção é procurar exprimir a forma como a estrutura determinante de uma sociedade se reproduz em leis gerais. O objetivo deste livro é estudar a regulação do modo de produção capitalista. Este estudo baseia-se numa análise histórica da economia dos Estados Unidos durante um longo período.

Significado de uma elaboração teórica que incorpore a análise histórica

As indicações precedentes mostram que uma teoria da regulação social é uma alternativa global à teoria do equilíbrio geral. Para contribuir com a construção desta alternativa, não pode haver dúvida de que se trata de levantar as hipóteses próprias da teoria do equilíbrio geral, adotando a linguagem desta teoria e seus critérios de cientificidade.[iii]

Todos os estudos críticos em relação ao equilíbrio geral adotam o princípio fundamental que está na base de sua abordagem redutora: o sujeito econômico é posto logo de início e definido por uma conduta racional que é uma caraterística da natureza humana, um dado permanente tido como evidente; as relações econômicas são então definidas como modos de coordenação entre as condutas dos sujeitos, predeterminadas e inalteráveis.

Os debates teóricos centram-se nestes modos de coordenação e tendem a definir uma configuração de equilíbrio cada vez mais geral. É assim que os teóricos sentem a necessidade de dinamizar o equilíbrio. Esta necessidade não existiria se, em vez de sujeito e estado, os conceitos fundamentais fossem os de relação e processo, incorporando em sua própria definição um princípio interno de transformação. Mas, neste caso, é o conceito de equilíbrio que perde sua razão de ser e dá lugar ao conceito de reprodução.

Assim, como já dissemos, a concepção do tempo é estreitamente dependente de questões mais fundamentais relativas ao objeto da teoria, aos critérios da abordagem científica e ao papel da abstração na criação dos conceitos. A este respeito, o equilíbrio geral pertence ao idealismo, uma filosofia do homem abstrato baseada na noção de “estado natural”.

É por isso que o campo da ciência econômica não se define por uma partição no conjunto das atividades sociais, mas por um princípio que se pretende universal: é econômica toda ação humana que remete ao princípio da racionalidade, ou seja, a uma lógica de escolhas que satisfaz certos axiomas de coerência formal.[iv] Definida como ciência do comportamento humano separado de qualquer condicionamento social, a teoria econômica dominante só pode ser estranha à história. Sua abordagem só pode ser normativa.

O rigor com que esta teoria é apresentada não deve induzir ao erro. Não se trata do rigor da ciência experimental, que reforça o poder explicativo dos conceitos por um vaivém cada vez mais estreito entre a elaboração do conhecimento e a ação prática sobre o objeto de análise. É o rigor de uma construção teológica, puramente interna ao mundo das ideias, quanto tanto mais separada de toda a realidade, mais rigorosa ela é. É este o destino da teoria do equilíbrio geral, à medida que aperfeiçoa seus teoremas em resposta às críticas que lhe são dirigidas em seu próprio terreno. Este resultado não é um paradoxo; está contido na origem da abordagem.

Com efeito, o conceito de sujeito racional, soberano e livre de qualquer vínculo social, introduz uma oposição absoluta entre o teórico e o empírico, o necessário e o contingente, a essência e o fenômeno. O objetivo da teoria é exprimir a essência, despojando-a de toda contingência; as instituições, as interações sociais, os conflitos… são escórias que devem ser afastadas para encontrar o comportamento econômico em estado puro! A pureza é alcançada pela elaboração do conceito de preço, elo exclusivo e suficiente entre todos os sujeitos racionais sujeitos ao constrangimento uniforme da escassez.

Os economistas interpelados pelas questões que as sociedades ocidentais contemporâneas colocam sobre as transformações pelas quais estão passando, a crise que atravessam e o futuro do capitalismo, das quais fazem parte, não encontram qualquer ponto de apoio na teoria do equilíbrio geral. Do mesmo modo, a atitude de se refugiar em estudos parciais, meio empíricos, meio teóricos, só aumenta a confusão.

A única atitude coerente é reconhecer que o caminho a seguir não está no esforço por melhores respostas às questões teóricas colocadas pela teoria ortodoxa, mas na capacidade de colocar outras questões teóricas. Trata-se de conceber um esforço coletivo para desenvolver uma teoria da regulação do capitalismo que ressalte as condições, os ritmos e as formas das transformações sociais.

O termo regulação, do qual um dos objetivos da teoria é construir o conceito, remete à necessidade de uma análise que englobe todo o sistema econômico. Esta análise deve produzir leis gerais socialmente determinadas e cujas condições históricas de validade sejam identificadas com precisão.

Pelas razões acima expostas, este projeto deve ser sustentado por uma abordagem que rompa com o processo redutor inerente ao idealismo. Os fundamentos lógicos desta abordagem encontram-se no materialismo dialético, método elaborado por Karl Marx. Disto decorrem consequências importantes, por um lado, quanto à progressão da pesquisa e ao modo de exposição do pensamento, por outro, em relação à natureza dos conceitos fundamentais a partir dos quais a teoria da regulação do capitalismo pode ser desenvolvida.

A recusa de postular uma essência imutável por trás da variabilidade dos fenômenos faz com que a tensão caraterística de qualquer processo de conhecimento não se manifeste no binômio teórico-empírico, posto como exterior à própria construção teórica. Esta tensão é expressa pelo par abstrato-concreto, posto como interior ao desenvolvimento da teoria. A abstração não é um retorno do pensamento a si mesmo para apreender sua própria essência (o sujeito racional); é uma abordagem exclusivamente experimental de pesquisa do concreto (as relações sociais historicamente determinadas).

Disso decorre que os conceitos não são introduzidos de uma vez por todas num determinado nível de abstração. Eles são transformados pelas idas e vindas que constituem a passagem do abstrato ao concreto e que permitem a absorção do concreto pela teoria. Esta nunca está completamente elaborada; está sempre sendo desenvolvida. A progressão do pensamento não passa apenas por fases hipotético-dedutivas; ela passa por uma alternância de fases hipotético-dedutivas e fases dialéticas.

Essas últimas são essenciais; elas asseguram que a teoria é algo mais do que a explicitação de conclusões já potencialmente contidas numa axiomática. Transformação dos conceitos significa criação de novas formas e, consequentemente, negação das limitações contidas em sua expressão anterior. Se esta transformação for efetivamente produzida pela abordagem experimental, o encadeamento de conceitos pode tornar-se uma representação do movimento histórico.

Para que a transformação dos conceitos possa corresponder à representação pensada do movimento histórico real, estes conceitos devem ter, de partida, um significado social. É esta a natureza dos conceitos introduzidos por Karl Marx. São representações das relações que estruturam a sociedade e não sistematizações de escolhas individuais. O objeto da teoria econômica passa a ser o estudo das leis sociais que regem a produção e a distribuição dos meios de existência humana em coletividades organizadas.

A delimitação do campo da ciência econômica não deriva de um princípio universal que funda uma economia pura. É exclusivamente uma partição metódica do campo das relações sociais, partição constantemente questionada e deslocada pelo desenvolvimento da análise. O estudo da regulação do capitalismo não pode, portanto, ser a busca de leis econômicas abstratas. É o estudo da transformação das relações sociais que criam novas formas, ao mesmo tempo econômicas e não econômicas, formas organizadas em estruturas, e que reproduzem uma estrutura determinante, o modo de produção.

Este estudo deve explicitar o sentido geral do materialismo histórico: o desenvolvimento das forças produtivas sob o efeito da luta de classes e a transformação das condições desta luta e das formas nas quais ela se concretiza sob o efeito deste desenvolvimento. Nesta perspectiva, a história não é um álibi destinado a justificar esquemas abstratos.

É um componente indispensável da abordagem experimental de ida e volta que orienta a contradição abstrato-concreto no sentido das seguintes indagações: quais são as forças que transformam o sistema social e garantem sua coesão a longo prazo? As condições e modalidades desta coesão são suscetíveis de evoluir? Em que condições e de acordo com que processos ocorrem as mudanças qualitativas nas relações de produção? É possível identificar etapas no desenvolvimento do capitalismo e este método de análise é pertinente para interpretar as crises estruturais que este modo de produção tem que enfrentar? A crise atual é uma continuação das mudanças históricas internas do capitalismo e permite elaborar hipóteses sobre o futuro das lutas de classes? Estas são as questões que estão em jogo numa teoria da regulação do capitalismo.

Apresentação do esquema geral do livro

Na perspectiva que acabamos de enunciar, o presente livro pretende aportar uma modesta contribuição para a renovação dos estudos positivos e para o aprofundamento da crítica verificada na ciência econômica nos últimos anos. Sua ambição é, principalmente, teórica, e procura realizá-la através de uma análise sistemática da história do capitalismo americano desde a Guerra Civil. O objetivo é desenvolver as potencialidades contidas nos conceitos formulados por Karl Marx, submetendo-os à análise crítica das grandes transformações sociais ocorridas no último século.

Para atingir este objetivo, é necessário proceder com o maior rigor possível e, por conseguinte, não desvirtuar o significado dos conceitos fundamentais do marxismo. É por isso que nos inspiraremos nas lições dos debates contemporâneos. Mas, para nos concentrarmos em nosso projeto num livro que deve ter uma dimensão razoável, não faremos comentários detalhados sobre esses debates, nem exporemos extensamente os conceitos fundamentais sobre os quis nos apoiamos.

O problema central que alimenta a controvérsia suscitada pela concepção marxista do sistema capitalista é a articulação das leis da acumulação de capital e das leis da concorrência. Este problema estará no centro de nosso estudo e mostraremos que ele é o ponto nodal da teoria da regulação do capitalismo. Mas, para que esta abordagem seja bem compreendida, é essencial chamar a atenção para o fato de que este problema nada tem a ver com a formulação que lhe é dada pela corrente de economistas neoclássicos prisioneiros de sua abordagem redutora.[v]

Para estes últimos, que pretendem fazer do marxismo uma das versões da teoria do equilíbrio geral, a questão que se coloca é a seguinte: existe um sistema de preços de equilíbrio, compatível com as condições técnicas de produção das mercadorias e que incorpore uma regra de repartição do produto líquido, que possa ser derivado das quantidades de trabalho necessárias à produção dessas mercadorias? Não há dúvida de que esta questão é estranha à lógica do desenvolvimento dos conceitos fundamentais do marxismo.

Estudar a articulação das leis da acumulação de capital e das leis da concorrência é procurar destacar o processo contraditório de generalização da relação salarial e da estratificação das duas classes sociais polares (a burguesia e o proletariado) constituídas por esta relação[vi]. É colocar a questão do que determina a hierarquia das relações sociais, do modo de unificação da sociedade engendrado pela acumulação de capital.

É subordinar a análise do movimento do capital individual à do capital social, definido pela relação salarial, ou relação social de apropriação como mercadorias dos produtos do trabalho e das forças de trabalho. É, portanto, colocar um problema que requer um método experimental dando lugar de destaque a uma análise histórica (o estudo das leis da divisão social do trabalho) em vez de um problema metafísico (a existência de uma harmonia entre sujeitos que se desconhecem e que são dotados de recursos pré-existentes e de uma racionalidade pré-estabelecida).

Assim, dividimos nosso livro em duas grandes partes: a primeira apresentará as leis da acumulação de capital e será conduzida de acordo com a análise das transformações da relação salarial; a segunda, apresentará as leis da concorrência e será conduzida de acordo com a análise das transformações das relações intercapitalistas.

Estas duas partes não são de modo algum justapostas. Pelo contrário, mostraremos que a concorrência entre capitais autônomos decorre do antagonismo fundamental inerente à relação salarial, que é a força motriz da acumulação de capital. Mais precisamente, veremos que as grandes transformações sociais do século XX, que tendem a unificar o trabalho assalariado pela extensão universal da relação salarial, provocam também uma profunda divisão da classe capitalista, acentuando o desenvolvimento desigual dos capitais e reforçando a concentração do capital.

As formas de concorrência, cujo estudo é objeto da segunda parte, modificam-se historicamente à medida que a reprodução ampliada do capital em geral impõe sua necessidade a todas as relações sociais. Este processo contraditório não deixa de transformar a estrutura do Estado. Quanto mais a classe capitalista é dividida pela mudança das formas de concorrência, mais ela é levada a buscar sua unidade dentro do Estado e a consolidar sua dominação, encerrando toda a sociedade nas relações estatais.[vii]

Disto decorrem as práticas de intervenção estatal sob formas econômica e ideológica que constituem um desenvolvimento das relações sociais fundamentais. Chamaremos de formas estruturais as relações sociais complexas, organizadas em instituições, que são os produtos históricos da luta de classes.

Assim, mostraremos que a regulação do capitalismo deve ser interpretada como uma criação social. Esta posição teórica permitirá conceber as crises como rupturas na continuidade da reprodução das relações sociais, compreender por que os períodos de crise são períodos de criação social intensa e por que o fim da crise é sempre uma transformação irreversível do modo de produção.

O conceito de ruptura só faz sentido numa teoria que leve em consideração as mudanças qualitativas. Isto é indispensável nas ciências sociais, em que os sistemas estudados não podem ser representados por sistemas de equações diferenciais imersos em variedades continuamente diferenciáveis. Um sistema social constitui uma morfologia, ou seja, um espaço estruturado por relações sujeitas aos princípios da diferença qualitativa e da influência desigual. Tais sistemas desenvolvem-se de modo a reproduzir em cada uma das suas partes um invariante fundamental, isto é, uma relação determinante cuja presença garante a integridade e a coesão do sistema.

Desde que a reprodução do invariante fundamental não seja posta em causa, os parâmetros quantitativos que interferem na descrição do sistema evoluem continuamente. Mas existem pontos fracos ou zonas em que os mecanismos de correção das perturbações podem ser anulados. Isto representa uma ameaça direta à reprodução do invariante e, por conseguinte, à existência do próprio sistema.

Neste caso, o sistema reage em sua totalidade para fechar a brecha, modificando o padrão de regulação. Há mudança de regime pela transformação mais ou menos considerável da morfologia. A ruptura é uma transformação deste tipo. Ela não pode ser estudada pelas ferramentas analíticas utilizadas para estudar a estabilidade de um equilíbrio num espaço homogêneo no qual os estados possíveis do sistema são conhecidos de antemão e no qual seu movimento é representado por funções continuamente diferenciáveis.

Cada parte é composta por três capítulos. Na primeira parte, o primeiro capítulo estuda a produção de capital, ou seja, analisa o que faz do capital uma relação social fundamental que designa um modo de divisão do trabalho. A proposição segundo a qual o capital surge do trabalho social encontra sua expressão exata no conceito marxista de mais-valia. A análise da mais-valia em suas duas modalidades, absoluta e relativa, conduz à formulação da lei de acumulação de capital. Neste nível de abstração, a lei fornece um panorama geral das tendências de acumulação de capital nos Estados Unidos a longo prazo.

O segundo e o terceiro capítulos aprofundam e concretizam a análise da mais-valia, buscando o significado geral das transformações da relação salarial depois de um século. Estes capítulos fornecem também um fundamento teórico para a periodização em etapas da evolução histórica do capitalismo no último século. O critério desta periodização é o conteúdo da mais-valia relativa: transformação do processo de trabalho sem modificação profunda das condições de existência do trabalho assalariado na primeira etapa, convulsão concomitante do processo de trabalho e das condições de existência do trabalho assalariado na segunda.

Assim, a primeira parte nega que a concentração do capital seja o processo mais fundamental do movimento histórico do capitalismo no século XX. O critério teoricamente significativo deve provir de uma mudança radical nas condições de reprodução do capital em geral; daí a importância teórica do capítulo III, que estuda a transformação das condições de existência do trabalho assalariado.

Mas, como já foi dito, a interação entre esta transformação e a mudança das formas de concorrência está no centro dos problemas de regulação do capitalismo. É por isso que o capítulo IV analisa os fatores determinantes e as formas de centralização do capital. Ele demonstra as linhas de força conforme as quais se efetuam o fracionamento do capital social e as formas estruturais (empresa gigante e grupo financeiro) sob as quais se exerce o controle da propriedade.

Com base nos resultados obtidos nos quatro primeiros capítulos, os dois últimos abordam a formulação das leis de regulação propriamente ditas. O ponto crucial é a análise da constituição e do funcionamento do sistema monetário. Só uma teoria qualitativa da moeda, mostrando como ela é a expressão de todas as relações sociais de troca, permite interpretar a formação dos preços. Mostraremos que a concentração do capital provoca uma eclosão das formas de concorrência. Assim, coexistem diferentes sistemas de preços que representam diferentes formas de transformação do valor, de acordo com a natureza dos constrangimentos que o fracionamento do capital impõe às relações de troca.

Estes condicionamentos só podem ser compatibilizados por uma adaptação do sistema monetário. Mas esta adaptação não é de modo algum automática, dada a autonomia da forma monetária do valor em relação à valorização do capital produtivo. É através do estudo das relações entre moeda e crédito que podemos evidenciar as condições dessa adaptação e, contraditoriamente, a origem das crises financeiras caraterísticas da regulação do capitalismo.

A partir do conhecimento da natureza das crises financeiras, será possível obter um ponto de vista global da inflação. Por um lado, é preciso reatar a inflação aos seus determinantes mais fundamentais, que têm a ver com as transformações da relação salarial e com as formas de concorrência engendradas por tais transformações; por outro, é preciso dar conta de sua manifestação como uma crise estendida no tempo e incapaz de encontrar uma solução. Ao aprofundar a reflexão sobre o fenômeno da inflação, questionaremos a pertinência do ponto de vista que a considera como uma crise do capitalismo e não como uma crise que exprime uma modalidade de regulação do capitalismo. De fato, através da inflação, o desenvolvimento do capitalismo enfraquece e talvez acabe questionando as leis de troca mercantil nas quais se baseia.

Delimitação do campo de análise no espaço e no tempo

Como já assinalamos, este ensaio sobre a teoria da regulação do capitalismo transita entre a elaboração de conceitos e a análise histórica dos Estados Unidos depois da Guerra Civil. A escolha do domínio concreto da análise suscita diversos comentários.

Em primeiro lugar, existem razões tanto instrumentais quanto fundamentais para a escolha de partir da história econômica de um país e não da história econômica mundial. Para chegar a formulações precisas, é necessário reunir, classificar e interpretar uma grande quantidade de observações.

Uma obra sobre a história econômica mundial destinada a alimentar um tema tão “horizontal” não seria na escala de um indivíduo. Para desenvolver a teoria, é certamente importante comparar trabalhos sobre segmentos da história econômica mundial. No entanto, há razões fundamentais para considerar que a coesão das relações sociais sob o domínio da relação salarial envolve o quadro nacional.

Contrariamente às ilusões propagadas pelos teóricos do equilíbrio geral, o antagonismo da relação salarial e a concorrência dos capitais que dele resulta não podem ser regulados apenas pelas leis da troca. A organização da classe capitalista no seio do Estado e o desenvolvimento das formas estruturais pelas quais ela se exprime são indispensáveis à reprodução ampliada do capital na escala da sociedade.

Não obstante, a expansão internacional do capital faz parte desta reprodução ampliada, e não a estudar em detalhes constitui uma lacuna. Mas este estudo só pode ser realizado em boas condições a partir do conhecimento das tendências gerais do desenvolvimento capitalista no seio das nações e levando em conta as relações interestatais. A lacuna indicada é uma manifestação do caráter dialético da teoria, na medida em que ela não pode de modo algum estar contida numa axiomática estabelecida de antemão.

Em segundo lugar, a escolha de estudar os Estados Unidos é relevante para revelar as tendências gerais do capitalismo no século XX. Com efeito, após a Guerra Civil, os Estados Unidos passaram por uma revolução capitalista. A extensão da relação salarial unificou a nação a partir de sua própria dinâmica interna. O capitalismo desenvolveu-se com base nas relações mercantis, sem ter que se combinar com estruturas sociais arcaicas que lhe são estranhas, as quais exercem um freio à sua expansão, que é necessário dissolver para poder avançar.

As especificidades americanas terão que ser claramente explicitadas à medida que as formos encontrando. Mas não devemos temer que essas especificidades nos façam cair na armadilha do particular. Pelo contrário, elas são exemplares para a regulação do capitalismo. Designam as formas estruturais mais adequadas à perpetuação das relações de produção capitalistas que a luta de classes foi capaz de criar.

É neste sentido que os Estados Unidos constituem um modelo de referência para todas as nações capitalistas contemporâneas. A generalização deste modelo, ou seja, o grau de universalização das formas estruturais criadas nos Estados Unidos, foi, aliás, um processo decisivo na dominação mundial do capitalismo americano após a Segunda Guerra Mundial e zonas privilegiadas de expansão geográfica. Estudar o capitalismo americano é, ao mesmo tempo, colocar-se no melhor terreno para elaborar uma teoria da regulação do capitalismo e, ao mesmo tempo, lançar um olhar atento sobre as sociedades europeias contemporâneas.

Em terceiro lugar, nosso estudo é uma análise de longo prazo. Isto não significa que, à maneira dos estatísticos, procuremos obter a série de observações mais longa possível para aplicar técnicas de suavização destinadas a revelar tendências inertes. Seria lamentável denunciar a abordagem reducionista dos teóricos do equilíbrio geral e cair nas armadilhas de uma abordagem reducionista puramente empírica.

Pelo contrário, destacamos que o tempo histórico não é um tempo linear de acordo com o qual se desenrola a evolução de variáveis escolhidas empiricamente; é um tempo que deve ser construído pela teoria e que tem como substância as mudanças na forma das relações sociais. Trata-se, portanto, de dar grande importância às mudanças qualitativas, pois o interesse de uma teoria da regulação não está tanto em saber que uma estrutura se perpetua, mas em fornecer instrumentos de análise para avaliar o significado do que é novo.

Neste contexto, a perspectiva de longo prazo adquire todo seu significado. Para interpretar o que é novo, é necessário inseri-lo num movimento contraditório. É preciso identificar as rupturas na evolução histórica e apreender a gênese das novas formas sociais antes de mostrar como elas alteram a expressão das leis fundamentais.

MICHEL AGLIETTA ” BLOG A TERRA É REDONDA” ( BRASIL)

*Michel Aglietta (1938-2025) foi professor de economia na Universidade Paris X. Autor, entre outros livros, de Zona do euro: qual o futuro? (Ideias e Letras).

Introdução do livro Régulation et crises du capitalisme: l’expérience des Etats-Unis. Paris, Calmann-Lévy, 1976. [https://amzn.to/4j1NifC]

Tradução: Fernando Lima das Neves.

Notas