CHARGE DE AROEIRA ” BLOG BRASIL 247″

Encontrados em fichários abandonados, documentos revelam como o regime usou o crime de vadiagem como forma de controle social

Se você procurar por fotografias dos presos na Ditadura Militar no Brasil, provavelmente cairá nas famosas fotos dos detidos políticos segurando as placas do antigo Departamento de Ordem Política e Social da Guanabara, o DOPS – imortalizadas em uma cena de ‘Ainda Estou Aqui’. Há, no entanto, milhares de vítimas das arbitrariedades do regime cujos rostos não fazem parte da memória daquele período. Até agora.

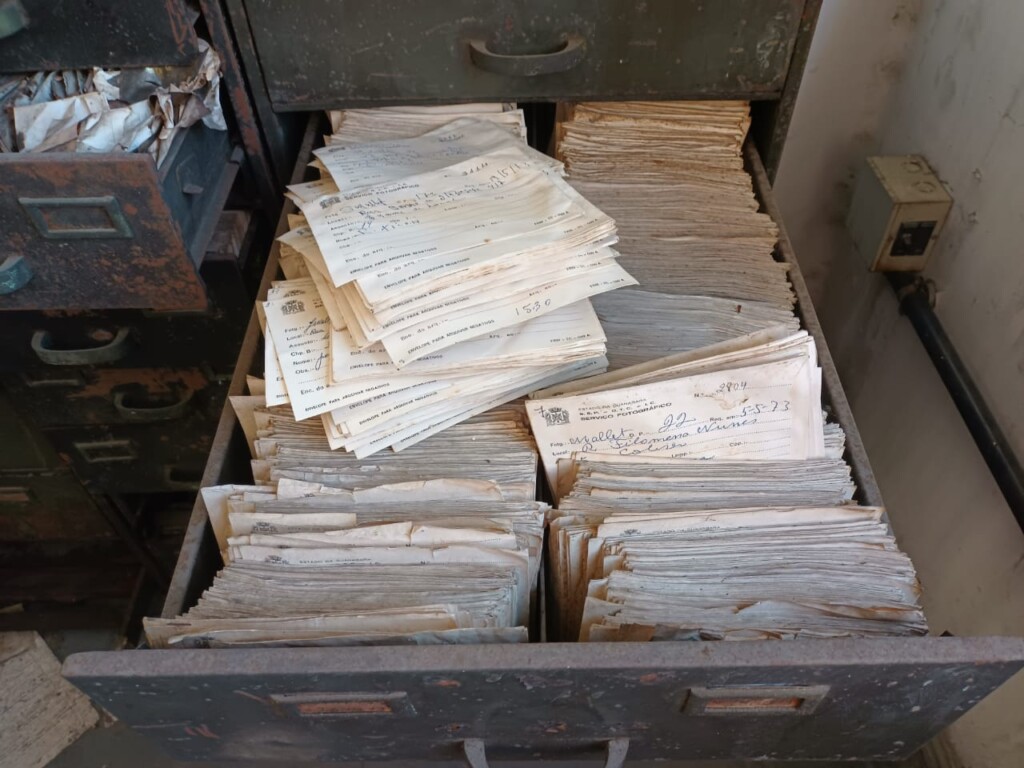

Esquecidos dentro do prédio abandonado em que funcionou o Instituto Médico Legal, dezenas de fichários fotográficos guardam, em estado surpreendentemente bom de conservação, fotos de pessoas que estiveram detidas nas delegacias policiais entre os anos 1960 e 1980.

São fichas que carregam histórias como as de Paulo Sérgio, morador de Belford Roxo, município da Baixada Fluminense, preso na 54ª Delegacia de Polícia em 1982. Ou de Josias Vicente, morador da Favela da Rocinha, detido na 15ª DP em 1979. Ou, ainda, de Jotair, morador da Vila Kennedy, preso em data não identificada. Três homens negros levados à delegacia para responderem pela Contravenção Penal de vadiagem.

Os arquivos estão na antiga sede do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, edifício que está abandonado desde 2009, quando deixou de ser utilizado pela Polícia Civil. Ele fica a menos de 200 metros de distância do antigo prédio do DOPS, onde estão as fichas secretas de policiais que o Intercept Brasil revelou na primeira reportagem da série As fichas esquecidas da Ditadura Militar.

Eu entrei no prédio em 8 de agosto do ano passado, junto com representantes dos movimentos sociais e técnicos de arquivos públicos. A visita fez parte do grupo de trabalho criado pelo Ministério Público para investigar o abandono dos documentos.

No último dos cinco andares do edifício, após passar por cima de entulhos que bloqueiam parcialmente um portal e adentrar um longo corredor, chegamos às salas quase totalmente tomadas por fichários do Serviço Fotográfico da Polícia Civil.

As gavetas – muitas empilhadas direto no chão – guardam as fichas que registram a passagem de milhares de pessoas detidas pelas delegacias do estado. Na frente delas, a fotografia do preso. No verso, informações básicas, como nome, filiação, endereço e crime pelo qual respondia.

O tempo da visita foi curto, pois o objetivo era ter uma visão geral do que havia no interior do edifício. Mas fiz um rápido teste. Selecionei algumas dezenas de fichas referentes a pessoas que respondiam pela contravenção penal de vadiagem (artigo 59º da Lei de Contravenções Penais).

Ao virar as fichas e olhar as fotos, não foi nenhuma surpresa identificar quem eram os presos: em sua grande maioria, homens negros.

Em entrevista concedida ao Intercept, o delegado Hélio Luz, ex-chefe da Polícia Civil, instituição na qual ingressou em 1973, explica como funcionava essa abordagem.

Fotografias de pessoas detidas pela Contravenção Penal de vadiagem durante a ditadura militar. Todos negros e moradores de regiões periféricas. Fotografias: Coletivo RJ Memória, Verdade, Justiça e Reparação.

Segundo Luz, os policiais faziam rondas nas regiões pelas quais eram responsáveis, e, se encontrassem alguém circulando, perguntavam o que a pessoa estava fazendo no local. Caso a pessoa afirmasse ser trabalhadora, a polícia exigia ver sua mão. “A mão tinha que ter calo. Na hora que examinava, não podia ter mão lisa”, diz ele.

Tampouco era permitido andar sem documentos de identificação, em especial carteira de trabalho. Caso contrário, a pessoa era levada para a Delegacia para averiguação. “Três averiguações, tomava uma vadiagem”, conta o ex-delegado. “Aí você já começa a ver qual é a função desde cedo da segurança da polícia. É controle social”, sintetiza.

É difícil quantificar quantas pessoas foram alvo dessas arbitrariedades. Mas, para se ter uma ideia do volume, em dezembro de 1975, o jornal O Globo noticiava que, naquele ano, em apenas seis meses, haviam sido registradas cerca de 1.300 prisões por vadiagem no estado do Rio de Janeiro.

É verdade que o teste que fiz não possui valor científico, pois selecionei poucos exemplos de um universo de milhares de fichas. Mas é o suficiente para demonstrar como essa documentação pode abrir caminho para novas pesquisas históricas.

Vadiagem e controle social

O historiador Paulo Cruz Terra, professor da Universidade Federal Fluminense, a UFF, explica que a perseguição à chamada vadiagem existe desde o período colonial. Com o avanço da luta abolicionista, porém, o sentido racial dessa repressão se intensificou. “Em 1888, com a ideia da abolição definitiva da escravidão, ganhou força a discussão de que deveria se encontrar novos mecanismos de reprimir a vadiagem”.

Por trás desse debate, explica Terra, estava a “ideia de que haveria uma ociosidade natural na população negra e que, por isso, ela deveria ser obrigada a trabalhar”.

O pesquisador aponta que estatísticas do início do século demonstram que a maioria dos presos por vadiagem eram pessoas negras. Rafael Maul, historiador que integra o Grupo Tortura Nunca Mais e tem participado do trabalho de identificação do material, afirmacomo o material encontrado no prédio reforça a dimensão racista das prisões por vadiagem.

“Ao olhar essa documentação, a gente tem ali na nossa cara a forma como o estado resolve a questão racial no pós-abolição”, dz ele. “É o controle de trabalhadores e trabalhadoras negras, a disciplinarização, o cerceamento dos indivíduos, de seu movimento, suas formas de sociabilidade e, obviamente, de sua mobilidade social e econômica”, analisa Maul.

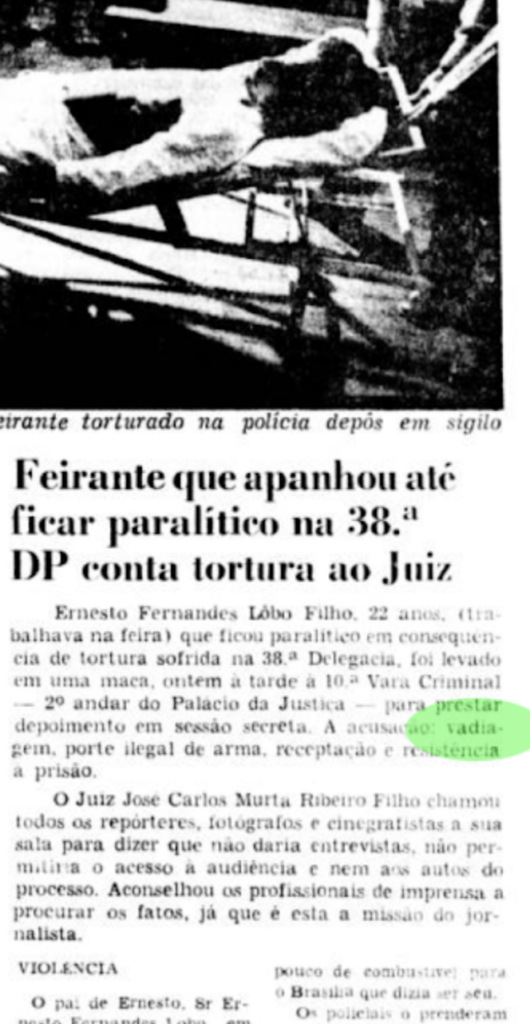

As prisões por vadiagem às vezes também envolviam torturas. Em 19 de maio de 1973, o Jornal do Brasil noticiou: “Baleiro de 15 anos preso sem motivo como vadio é solto depois de violentado”. Segundo a reportagem, o juiz que decidiu pela soltura havia ficado “estarrecido com seu estado físico e com suas roupas manchadas de sangue”.

Em 1978, o mesmo jornal trazia a história de um homem que foi preso por vadiagem e cujo processo judicial foi extraviado. Ele ficou, então, seis anos preso, até que os autos foram localizados e ele foi absolvido. Poucos meses depois, o jornal relatava o caso de um feirante de 22 anos que, acusado de vadiagem, “ficou paralítico em consequência de tortura sofrida na 38ª Delegacia”.

Embora siga em vigor, o dispositivo da vadiagem foi aos poucos deixando de ser utilizado pelas polícias. Isso se deu especialmente em razão das críticas sobre sua natureza arbitrária e violenta que ganharam força no contexto da redemocratização.

Outros documentos que estão no prédio podem revelar, ainda, novos aspectos da atuação da estrutura repressiva naquele período.

Para além dos fichários fotográficos com as fotografias de pessoas detidas nas delegacias comuns, há armários que guardam laudos produzidos tanto pelo próprio IML, quanto pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli, órgão vinculado à Polícia Civil que faz as perícias nos locais dos crimes.

Esses dois conjuntos documentais – do IML e do ICCE – já foram usados para desmontar versões oficiais mentirosas de casos que envolviam opositores políticos do regime.

Em 1991, o Grupo Tortura Nunca Mais teve o acesso franqueado a essa documentação pelo então secretário estadual de Justiça, Nilo Batista. Já no primeiro dia de trabalho, Romildo Maranhão do Valle, irmão do desaparecido político Ramires Maranhão do Valle, identificou registros de cadáveres sem identificação dando entrada no IML, enviados pelo DOPS.

Valle seguiu a pista. “Pouco a pouco foi sendo levantado um quadro que identificou os cemitérios municipais, à época sob a administração da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, como o destino dos corpos ocultados pelos órgãos de repressão, tanto sob seus próprios nomes, quanto com nomes falsos ou com desconhecida identidade”, conta ele em depoimento publicado pela revista Transversos, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2018.

Dali, o Grupo Tortura Nunca Mais descobriu a existência de uma vala comum no cemitério Ricardo de Albuquerque.

Mais de duas décadas depois, a Comissão Nacional da Verdade voltou a acessar os arquivos. Também partiu de laudos de necropsia do IML e de laudos de perícia de local do ICCE para atestar a responsabilidade do Estado sobre outros casos de graves violações aos direitos humanos.

Tanto a iniciativa pioneira do Tortura Nunca Maisquanto o trabalho da Comissão da Verdade, contudo, foram feitos sob severas limitações, especialmente porque o arquivo segue sob guarda e responsabilidade da própria polícia.

A transferência definitiva da documentação para o Arquivo Público do Estado abrirá caminho para o aprofundamento das pesquisas. Com isso, será possível avançar para além do esclarecimento das circunstâncias de casos emblemáticos de mortos e desaparecidos políticos do regime.

‘Importa uma reflexão sobre o passado ditatorial que abranja as relações raciais para que tenhamos uma visão mais completa sobre o que, de fato, caracterizou as práticas do regime.

A mesma lógica investigativa já usada nesses casos poderia ser aplicada para outros crimes. A partir dos laudos de encontro de cadáver, por exemplo, é possível compreender melhor a dinâmica de atuação dos esquadrões da morte e grupos de extermínio naquele período.

Rafael Maul enfatiza como esses novos documentos podem aprofundar e complexificar o modo como falamos sobre a violência política da ditadura militar. “A documentação vai mostrar pra gente que essa perseguição também é política, mesmo que não esteja enquadrada pelo estado desta forma”, aponta.

Gabrielle Abreu, historiadora e gestora de memória do Instituto Marielle Franco, destaca a necessidade de se repensar termos até pouco tempo atrás cristalizados, como a noção de quem foram as vítimas da ditadura militar.

“Sobretudo os arquivos policiais podem nos ajudar a elaborar uma compreensão mais detalhada sobre essas violências e como brasileiros e brasileiras foram vitimados”, afirma. Abreu destaca a importância de se incluir o recorte de raça nesse esforço. “Importa uma reflexão sobre o passado ditatorial que abranja as relações raciais para que tenhamos uma visão mais completa sobre o que, de fato, caracterizou as práticas do regime”.

LUCAS PEDRETTI ” THE INTERCETP” ( BRASIL)