São três histórias atrozes de guerra. Romanceadas? É possível, mas não totalmente inventadas

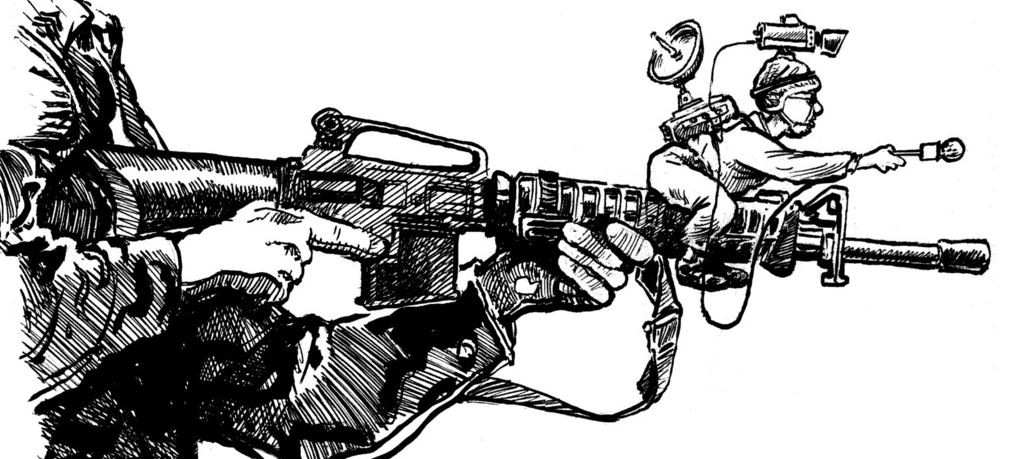

Quase desde o início da publicação de jornais com grandes tiragens se fala da crise do jornalismo. Já em 1919 Upton Sinclair publicou The Brass Check, uma crítica devastadora do poder do capital para corromper a imprensa e os jornalistas. Mas esta crítica subiu de tom desde o início do novo milénio, quando se tornou evidente que a manipulação dos meios de comunicação visava não só os interesses do capital, mas também os interesses do Estado de segurança nacional. Foi com a invasão do Iraque (2003) que surgiu um novo tipo de jornalistas, os jornalistas incorporados (“embedded journalists”), isto é, os repórteres vinculados a unidades militares envolvidas em conflitos armados e que, portanto, noticiam só o que as autoridades militares permitem, sujeitando-se, pois, a censura ou auto censura. Criam-se assim consensos mediáticos sobre as guerras que não são senão uma dimensão entre outras da guerra de propaganda. Patrick Lawrence, um grande jornalista norte-americano – como curiosidade, lembre-se que foi ele quem cobriu a Revolução do 25 de Abril de 1974 em Portugal para o Guardian – autor do livro recente, Journalists and their Shadows, mostra que a manipulação do jornalismo para servir a política de segurança nacional começou com a Guerra Fria a partir da década de 1950. Diz ele:

“Vivi a Guerra Fria, mas apenas nos seus primeiros anos, e as minhas memórias permanecem vivas. Foi a histeria da imprensa, da rádio e da televisão que mais me ficou na memória. Estas coisas deixaram cicatrizes que não se apagam com o tempo, e de certeza que não estou sozinho a este respeito. Esta histeria atingiu o seu ponto mais alto durante os anos cinquenta e parte dos anos sessenta. Os grandes diários e as cadeias de televisão deram a esse tempo a sua textura e o seu timbre. Trouxeram a Guerra Fria às nossas portas, aos rádios dos nossos carros, às nossas salas de estar. Definiram uma consciência. Disseram aos americanos quem eles eram e o que os tornava americanos e, em geral, o que fazia da América a América. Uma imprensa livre era fundamental para essa auto-imagem, e os americanos nutriam uma profunda necessidade de acreditar que tinham uma. Os nossos jornais e redes de televisão esforçavam-se ao máximo para dar essa aparência de liberdade e independência. O facto de isto ter sido um logro – de os meios de comunicação social americanos se terem rendido ao novo Estado de segurança nacional e às suas várias cruzadas da Guerra Fria – é agora uma questão aberta e evidente. Considero-o uma das verdades mais amargas dos últimos setenta e cinco anos da história americana.”

Uma questão salta aos olhos. Estarão a Europa e América do Norte mergulhadas hoje numa nova Guerra de propaganda, agora em relação à guerra da Ucrânia? Não tenho dúvidas de que assim é. Quantas verdades amargas sobre a história recente (o nosso presente) da Europa vão ser conhecidas nos próximos anos?

As questões mais gerais que os leitores menos intoxicados pela propaganda perguntam são estas. Os jornalistas acreditam nas notícias que dão e no que escrevem? Ou sabem que estão a falsear a verdade e a desinformar, mas essa é a única alternativa para manter o emprego?

Estas questões põem-se com particular insistência a propósito do que os correspondentes de guerra ou enviados especiais noticiam sobre a guerra. É certo que a guerra de propaganda não funciona sem excepções. No caso da guerra da Ucrânia e com referência a jornalistas portugueses, é justo salientar o caso de Bruno Amaral de Carvalho. Mas, em geral, as respostas a estas questões, se alguma vez forem possíveis, só o serão daqui a muitos anos. Talvez por isso, e por agora, apenas nos reste dar notícia de jornalistas que foram correspondentes em guerras anteriores, que foram “incorporados” antes do termo existir, mas que mesmo assim tiveram a coragem de observar com maior independência o que viram e de publicar o que escreveram quando a censura o permitiu. Um caso muito especial é o de Curzio Malaparte (1898-1957) no seu livro Kaputt, publicado pela primeira vez em 1944, considerado um dos melhores livros sobre a guerra.

É um livro polémico e não é propriamente o relato de um correspondente de guerra. Malaparte começou por ser um adepto do fascismo italiano e entusiasta de Mussolini, mas rompeu com ambos em 1933 e foi várias vezes preso. A partir de 1941, passou a cobrir a Segunda Guerra Mundial ao serviço do Corriere della Sera. Esteve em várias frentes de guerra (por exemplo, na Ucrânia, então parte da União Soviética) acompanhando as tropas Nazis. Muitos dos artigos foram censurados e só mais tarde publicados. Apesar da ambiguidade da sua trajectória política, o seu livro é uma ilustração cruel da violência da guerra e da corrupção moral das elites europeias que a promoviam. É possível que os seus relatos não sejam totalmente fidedignos e que misturem facto com ficção. Mas, mesmo assim, as atrocidades cometidas ficam evidentes. Relata as cometidas pelos Nazis com quem convivia de perto, mas não se pode excluir que os aliados não as cometessem também.

Os prisioneiros russos na Ucrânia (então parte da União Soviética).

Reunidos numa kolkhoz perto da aldeia próxima de Nemyriv, os prisioneiros foram submetidos a um teste que consistia em avaliar quem sabia ler bem e quem era analfabeto ou semi-analfabeto. Tinham de ler o Pravda. Foi o seguinte o resultado do teste feito a 118 prisoneiros: “O exame durou cerca de uma hora. Quando o último grupo de três prisioneiros completou os dois minutos de leitura, o coronel virou-se para o Feldwebel e disse: “Conta-os!” O Feldwebel começou a contar à distância, apontando para cada homem com o dedo: “Ein, zwei, drei….” À esquerda estavam oitenta e sete, à direita trinta e um que tinham passado com sucesso. Depois, a pedido do coronel, o Sonderführer começou a falar. Parecia um director de escola insatisfeito com os seus alunos. Diz que está desiludido, que tem pena de ter chumbado tantos, que preferia ter passado todos. Em todo o caso, acrescenta, os que não conseguiram passar no exame não têm razão de queixa, desde que trabalhem e demonstrem mais competência do que na escola. Enquanto ele falava, o grupo de prisioneiros bem-sucedidos olhava para os seus camaradas menos afortunados com um ar compassivo, e os mais novos encostavam os cotovelos às costelas uns dos outros e riam-se.

Quando o Sonderführer acabou de falar, o coronel virou-se para o Feldwebel e disse: “Alles in Ordnung. Weg!” e dirigiu-se para o seu quartel-general, seguido pelos outros oficiais que, de vez em quando, olhavam para trás e trocavam sussurros.

“Ficarão aqui até amanhã e amanhã partirão para o campo de trabalhos forçados”, diz o Feldwebel ao grupo da esquerda. Depois, virou-se para o grupo da direita, que tinha passado e ordenou-lhes severamente que se pusessem em fila. Assim que os prisioneiros formaram uma fila apertada, tocando nos cotovelos uns dos outros – pareciam satisfeitos e riam-se, olhando para os companheiros como se estivessem a gozar com eles –, o Feldwebel contou-os rapidamente, disse: “Trinta e um”, e fez um sinal com a mão para um pelotão de homens das SS que esperava ao fundo do pátio. E ordena: “Para a direita, volver!” Os prisioneiros viraram-se para a direita, marcharam para a frente batendo com força os pés na lama e, quando ficaram frente a frente com o muro que rodeava o pátio, o Feldwebel ordenou: “Alto!” Depois, voltando-se para os SS que se tinham alinhado atrás dos prisioneiros e que já tinham levantado as pistolas Thompson, limpou a garganta, cuspiu para o chão e gritou: “Fogo!”

Quando ouviu o barulho das armas, o coronel, que estava a poucos passos do gabinete, parou, virou-se bruscamente; os outros oficiais pararam e viraram-se também. O coronel passou a mão pelo rosto como se estivesse a limpar o suor e, seguido pelos seus oficiais, entrou no edifício, passando por mim. “A Rússia tem de ser limpa de toda esta ralé culta. Os camponeses e os operários que sabem ler e escrever demasiado bem são perigosos. São todos comunistas”.

As prostitutas judias da Roménia

As jovens judias romenas eram enviadas para a frente para servirem os soldados e os oficiais alemães durante vinte dias em bordéis. Malaparte visitou um deles em Soroca situada no rio Diniester, hoje parte da Moldávia. Era ao fim do dia e Malaparte conversou com algumas jovens.

“Oh, não! Depois de vinte dias de trabalho, não estamos aptas para nada. Eu vi-as, eu vi as outras”. Ela interrompe-se e eu noto que os seus lábios estão a tremer. Nesse dia, teve de se submeter a quarenta e três soldados e seis oficiais. Riu-se. Já não consegue suportar a vida. O cansaço físico é pior do que o nojo. “Pior do que o nojo”, repete sorrindo.

“Soube que dois dias depois foram levadas. De vinte em vinte dias, os alemães providenciavam uma mudança de raparigas. As que saíam do bordel eram enfiadas num camião e enviadas para o rio. Mais tarde, Schenck disse me que não valia a pena ter tanta pena delas. Já não serviam para nada. Estavam reduzidas a trapos e, além disso, eram judias”.

“Elas sabiam que iam ser fuziladas?”, pergunta Ilse.

“Sabiam. Estavam a tremer de medo. Oh, elas sabiam! Toda a gente o sabia em Soroca”.

Os suicídios na frente norte.

Segundo Malaparte, em 1941, já muitos oficiais alemães estavam convencidos de que a Alemanha poderia perder a guerra. Na frente norte, tal como noutras frentes, o suicídio dos soldados começou a ser tão frequente que Himmler visitou a frente com um plano para reduzir o suicídio … punindo os suicidas. Relato de Malaparte:

“É horrível! Sempre a festejar, dia e noite, (os banquetes das elites) enquanto os suicídios entre oficiais e homens aumentam a um ritmo vertiginoso. Himmler veio pessoalmente ao norte para tentar pôr fim a esta epidemia de suicídios. Vai pôr os mortos sob prisão. Vai mandar enterrá-los de mãos atadas. Ele acha que pode acabar com os suicídios pelo terror. Ontem, mandou fuzilar três Alpenjägers por terem tentado enforcar-se. Himmler não sabe que estar morto é uma coisa maravilhosa”. Olhou para mim com aquele olhar que os olhos dos mortos têm. “Muitos dão tiros na cabeça. Muitos afogam-se nos rios e nos lagos – são os mais jovens entre nós. Outros vagueiam pelos bosques a delirar.”

São três histórias atrozes de guerra. Romanceadas? É possível, mas não totalmente inventadas. Quantas atrocidades destes ou de outros tipos terão sido cometidas na Coreia, no Vietnam, no Iraque, no Afeganistão, ou estarão a ser cometidas hoje na Síria, no Iémen e na Ucrânia? Das primeiras, já sabemos muito, das últimas, só talvez daqui a muitos anos.

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS ” JORNAL DE LETRAS, ARTES E IDEIAS” ( PORTUGAL) / BLOG BRASIL 247″ ( BRASIL)