O Brasil se situa entre os países com maior desigualdade de renda e abriga grande contingente de pobres e muito pobres. A fatia do 1% mais ricos detém 50% da renda nacional, enquanto os 40% mais pobres não ficam com mais do que 10% da renda total. A renda do 1% mais ricos é superior a 30 vezes a dos 50% mais pobres.

Refletindo também a fragilidade do mercado de trabalho, a situação de vulnerabilidade econômica e social se amplia. No fim do primeiro semestre de 2021, eram 14,4 milhões de desempregados, dos quais um em cada cinco não encontra ocupação há mais de dois anos. Há ainda quase 30 milhões de subutilizados e 40 milhões de trabalhadores informais.

Quase 20 milhões de brasileiros, pouco menos de 10% da população, vivem, atualmente, em situação de extrema pobreza. Os pobres somam 60 milhões, representando cerca de 30% da população.

É inevitável, diante de carências desse tamanho, que o espectro da fome acosse amplas camadas da população concentrada nos estratos de renda mais baixos. São 20 milhões de brasileiros em situação de fome (insegurança alimentar grave), representando cerca de 10% da população total.

Outros 65 milhões convivem com alguma insegurança alimentar (situação classificada como de incerteza cotidiana em relação ao acesso a alimentos em quantidade e qualidade suficiente). Os dois grupo juntos somam 40% da população total.

Esse quadro de privações é por si só suficiente para convencer que é o país não pode prescindir de programas bem desenhados de renda básica permanente. Tão grandes são as lacunas sociais brasileiras que é alto o potencial desse tipo de programa para mitigar necessidades básicas, a custo relativamente baixo. Programas do gênero têm se disseminado pelo mundo e se multiplicaram na pandemia, sendo adotados ou reforçados por 166 países. O mais conhecido deles é o “Plano de Resgate”, do presidente americano Joe Biden, no montante de US$ 1,9 trilhão (R$ 10 trilhões), por dois anos.

O Brasil, com o Bolsa Família, tem experiência bem sucedida, internacionalmente reconhecida, na execução de programas de transferência de renda. Atendendo atualmente a pessoas em 14 milhões de famílias, seu custo atual é de R$ 35 bilhões por ano, menos de 0,5% do PIB. Mas a não correção monetária dos valores do benefício nos últimos anos reduziu seu efeito.

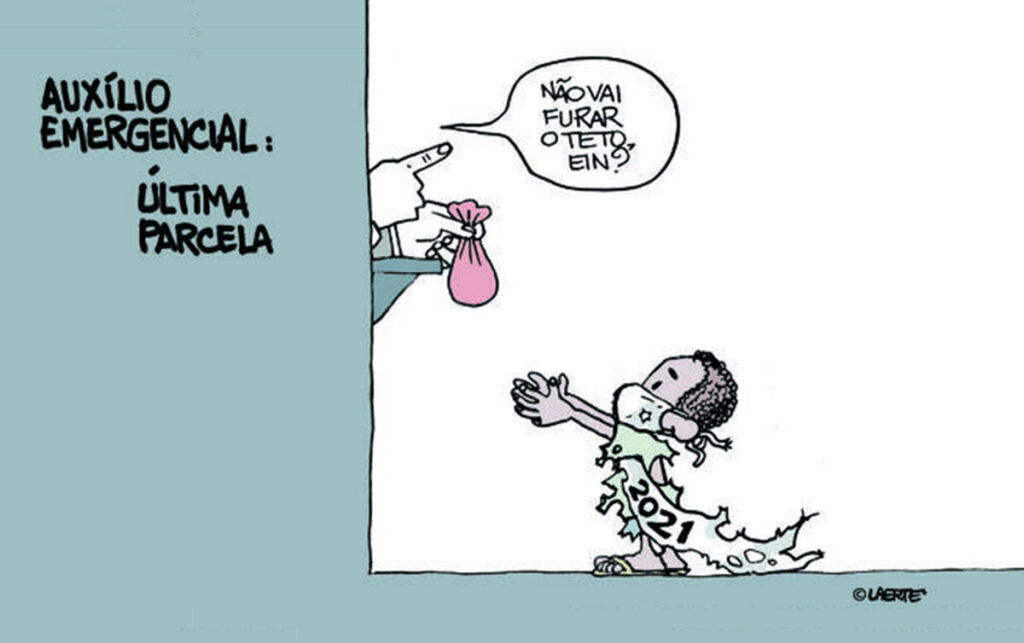

Ocorreu o mesmo com o auxílio emergencial, adotado em 2020, em reação às perdas de renda causadas pela pandemia de covid-19. Empurrado pelo Congresso, o governo, hesitante de início, transferiu, ao longo de 2020, quase R$ 300 bilhões – 4% do PIB, para 68 milhões de pessoas no total. Mas, no segundo ano, reduziu valores e número de beneficiados, deixando a inflação corroer o poder aquisitivo do benefício.

Foi notável, de todo modo, em 2020, o efeito do auxílio emergencial sobre os índices de pobreza. O número de pobres caiu de 25% da população, em 2019, para 20%, 2020, havendo estimativas de que teria aumentado para 30% da população sem o benefício. Mais significativa foi a redução da extrema pobreza, que recuou de 7% da população, em 2019, para 3%, em 2020.

Além do efeito social positivo, a circulação desses recursos aqueceu o consumo e salvou a economia de um mergulho ainda mais fundo. A atividade econômica recuou 4,1%, em 2020, mas, simulações mostram que, sem o auxílio, o tombo seria de pelo menos 7%. Embora tenho pegado carona na decisão do Congresso, também os índices de aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro foram beneficiados pelo auxílio emergencial.

O custo elevado, porém, fez o governo reduzìr, em 2021, o valor médio mensal do benefício, bem como restringir o número de beneficiados. Entre abril e outubro, período em que o auxílio terá sido pago, se não houver prorrogação, foram destinados cerca de R$ 60 bilhões, 0,8% do PIB, a 37 milhões de pessoas.

Alcançando menor número de beneficiados e transferindo, em média, R$ 250, corroídos por uma inflação que chegou aos dois dígitos em meados de 2021, com alta de mais de 15% em alimentos, o auxílio emergencial não foi capaz de segurar a redução da pobreza registrada em 2020. Também não segurou o consumo no conjunto da economia, nem a popularidade do presidente.

Os bons resultados do programa emergencial de transferência de renda estimularam Bolsonaro a se empenhar na criação de um novo Bolsa Família, capaz de amparar, além dos beneficiados, seus índices de popularidade. O novo programa social aguarda a criação de espaços fiscais para ser lançado.

Para atender 17 milhões de famílias, com valor médio de R$ 300 mensais seriam necessários cerca de R$ 60 bilhões anuais. A pretensão do governo é implantar o novo programa, chamado Auxílio Brasil, ainda em novembro deste ano, escapando das restrições impostas pelas regras eleitorais que valerão em 2022, ano de eleições gerais, inclusive para a Presidência. Um polêmico aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) foi definido pelo governo para bancar o Auxílio Brasil, nos dois meses finais de 2021.

Para 2022 em diante, os recursos destinado à cobertura dos gastos com o Auxílio Brasil dependem da aprovação da reforma do Imposto de Renda. É com parte da nova taxação de lucros e dividendos que o governo prevê cobrir os custos do programa. Depois de aprovada na Câmara, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da reforma do IR aguarda tramitação no Senado.

Especialistas em programas sociais têm feito críticas ao Auxílio Brasil. Em resumo, dizem os críticos, o governo pretende substituir um programa já testado, com público-alvo e objetivos bem focados, e custos baixos para os benefícios que proporciona, por um conjunto de iniciativas para públicos e fins dispersos.

Existem outras sugestões de programas de transferência de renda, mais simples e menos polêmicas. A economista Débora Freire e colegas, professores do Cedeplar, centro de estudos econômicos da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), por exemplo, desenharam, em 2020, um bem estruturado programa de renda básica permanente.

Nas simulações realizadas, um programa que beneficiasse os 30% mais pobres – ou seja, um contingente de 30 milhões de famílias -, com valor mensal de R$ 217 (a preços de 2020), custaria por ano R$ 74 bilhões, o equivalente a 1% do PIB. Esse montante seria financiado por um aumento do imposto de renda das classes mais altas, com impacto fiscal neutro.

Mesmo com a transferência de uma parcela da renda dos mais ricos para os mais pobres, nas estimativas dos economistas mineiros, a economia como um todo também seria beneficiada. Com o programa, cada R$ 1 transferido do topo da pirâmide de renda para a base resultaria em R$ 0,52 no PIB, em 2022, e R$ 1,55 acumulado até 2040.

JOSÉ PAULO KUPFER ” SITE DO UOL” ( BRASIL)