Em tempos de beligerância entre o presidente da República e a maioria dos mandatários locais, o colunista lembra a política dos governadores implantada na República Velha no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, no século XXI, inverteu o modelo adotado no final do século XIX

Política dos governadores, uma fórmula que alguns analistas estão recuperando do baú da História para descrever a unidade entre os chefes dos executivos estaduais e municipais para se antepor ao presidente da República na área administrativa. A diferença está em como enfrentar a pandemia da covid-19, cada qual com sua opinião, esgrimindo seus poderes. Então volta à memória o antigo esquema da República Velha, inapropriadamente usada neste caso.Publicidade

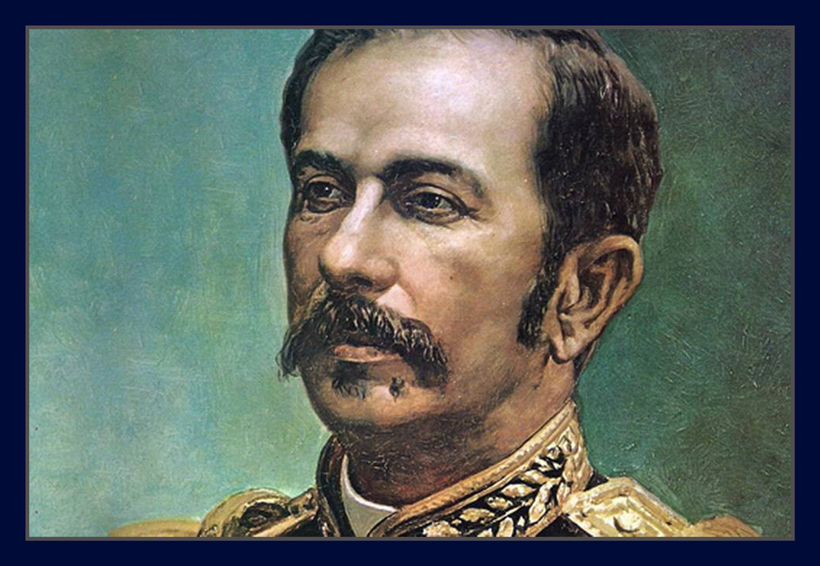

É uma política de governadores de ponta cabeça, lembrando o modelo do então presidente Campos Salles, em 1898, que articulou e implantou uma aliança que sobreviveu, a trancos e barrancos, por três décadas até ser derrubada em 1930.

Campos Salles fez a composição com os governadores estaduais para desconcentrar o poder central, então ainda ameaçado pelo centralismo que a presidência herdara dos positivistas de Floriano Peixoto. Como na atualidade, a unidade dos governadores se deu para se defenderem do poder central. O chefe do governo federal tratou de unificar a ação política dos governadores, então denominados presidentes, e dar poder aos estados e autonomia política, no desmonte do centralismo que a jovem república herdava do Império.

Com isto, o presidente civil compartilhou seu poder, inclusive militar, pois as chamadas forças públicas (hoje convertidas em polícias militares) eram verdadeiros exércitos, que equilibravam o poder bélico com as Forças Armadas, especialmente o Exército (os estados não tinham Marinha, mas chegaram a ter forças aéreas, com aviões de guerra, em São Paulo e no Rio Grande do Sul). O policiamento propriamente dito era feito por uma guarda civil uniformizada.

Em segundo lugar, a política dos governadores procurava contrabalançar a hegemonia militar dos primeiros anos da República. Com Floriano Peixoto, subiu ao poder um grupo radical, que não tinha pejo de se intitular “jacobinos”, lembrando dos corta-cabeças de Maximilien de Robespierre, na Revolução Francesa, que usou a “civilizada” guilhotina para decepar o coco dos adversários – no Brasil transmudada para a faca dos degoladores, na Revolução de 1893.

Atualmente, os militares, na pessoa de seus comandantes e representantes do estamento fardado no governo, estão prestigiando o governo civil, inclusive a própria presidência, que se movimenta com certa ambiguidade nesse cenário. Campos Salles era ameaçado por um golpe militar dos jacobinos, que rejeitaram a transferência do poder político das igrejas positivistas do Rio de Janeiro e Porto Alegre para os cafezais de São Paulo e Minas, primeiro com o presidente Prudente de Morais, depois como próprio Salles.

Aquele levante baiano tinha como um de seus subprodutos criar um fato político para um golpe de estado militar, que não aconteceu porque o líder, o coronel Moreira Cesar, morreu em combate. Ele seria o elemento aglutinador dos jacobinos, que voltaria do sertão coberto de glória por impedir a restauração da monarquia, como a mídia da época apresentava o levante de Antônio Conselheiro e seus seguidores. Só recentemente, sob a análise de historiadores modernos, é que a Guerra de Canudos ganhou outras interpretações históricas. Até os anos 1950, seus veteranos ainda eram considerados heróis nacionais, consolidadores do regime republicano.

Entretanto, a atual política dos governadores não deixa de ter algumas semelhanças com a fórmula de Campos Salles. Compondo num mesmo propósito os chefes dos executivos estaduais, ideológica e partidariamente diversos, repete a unidade das bases que o presidente de então conseguiu, consolidando seu poder, livre das ameaças dos quartéis.

No momento atual, a ameaça política é do vírus corona. No mesmo sentido, a rebelião dos governadores produz, de fato, o fortalecimento dos poderes regionais, que vinham, desde 1930, desgastados, ora por ditaduras, ora pelo poder financeiro da Presidência da República. Resta saber se os estados terão força política para refazer o pacto federal e assegurar suas autonomias, com ganhos na área tributária, para reforçar seus erários. Sem dinheiro, não há poder.

O resultado político concreto no embate entre os estados e a Presidência da República também é o contrário do modelo do passado. A política dos governadores da República Velha pacificava a sucessão nacional, delimitando o recrutamento do novo presidente aos então presidentes dos estados. Esse modelo gerou a chamada política do “café com leite”, pois os estados hegemônicos, São Paulo e Minas, que dividiram entre si o comando do governo federal.

No presente, um dos governadores, João Doria, de São Paulo, emerge como contestador do poder presidencial e se converte no principal antagonista e concorrente eleitoral do chefe do governo.

Quando esse acordo tácito entre os entes federados foi rompido pelo presidente paulista Washington Luís, em 1929, dando uma carona no governador mineiro Antonio Carlos, que seria o candidato da vez, quebrou-se a estabilidade. O resultado, depois de um levante armado, foi que nos estados periféricos, Rio Grande do Sul, com Getúlio Vargas, e o Nordeste, representado pelo ex-governador da Paraíba, João Pessoa, cujo assassinato foi o estopim para a guerra civil que se seguiu, derrubaram a fórmula café com leite.

São Paulo só voltou a ter a presidência da República na desastrada e efêmera gestão de seu ex-governador Jânio Quadros, e, depois, com Fernando Henrique e Lula da Silva, ambos radicados na cidade. Curiosidade: nenhum desses três era nascido no Estado: Jânio mato-grossense, FHC carioca e Lula pernambucano. O primeiro paulista nativo a sentar na cadeira do terceiro andar do Palácio do Planalto, depois de 1930, foi o tietense Michel Temer, assim mesmo elevado ao cargo como vice-presidente da presidente deposta, Dilma Rousseff.

Vale especular que o provável segundo turno, em 2022, será entre paulistas natos, pois, a se confirmarem as previsões, a composição do segundo turno será entre postulantes nascidos em São Paulo, atualmente apresentando três nomes prováveis: o campineiro Jair Bolsonaro e João Doria, ou o ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, ambos paulistanos.

Essa concentração de candidatos nascidos em São Paulo nunca ocorrera antes, pois os melhores colocados nos pleitos (com licença poética, pois, até a Constituição de 1988, a eleição era por maioria simples) nunca foram dois nativos do estado ao mesmo tempo.

JOSÉ ANTÔNIO SEVERO ” BLOG OS DIVERGENTES” ( BRASIL)