O filho, Gustavo, está trabalhando as preciosidades deixadas por Geraldo Mayrink. Mais de 1.500 textos estão sendo transcritos cuidadosamente.

Geraldo Mayrink foi um dos maiores jornalistas que este país já viu e cultivou. Nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1942 e morreu no final de agosto de 2009, aos 67 anos, em São Paulo. Geraldo iniciou sua carreira na sua cidade, no jornal Binômio. Depois disso foi para Belo Horizonte, onde trabalhou no extinto Diário de Minas.

Então a profissão o levou ao Rio, e lá trabalhou no O Globo e Jornal do Brasil, além da Revista da Rio Gráfica Editora. Deixou seu legado em revistas como Manchete, Veja (e lá foi diretor), IstoÉ, Afinal e Revista da Goodyear. Em São Paulo atuou no Diário do Comércio, no Estadão e no Jornal da Tarde.

Mayrinck tinha um estilo marcante, não se limitava a narrar fatos, mente inquieta, os questionava e os lia além do superficial. Dono e senhor de uma ironia fina, trabalhava a crítica com coerência e bom humor.

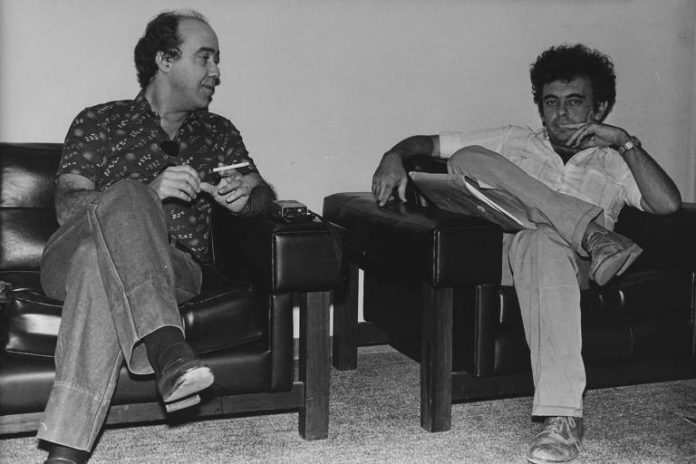

O filho, Gustavo, está trabalhando as preciosidades deixadas por Geraldo Mayrinck. Mais de 1.500 textos estão sendo transcritos cuidadosamente. Aqui, explica Gustavo, “a última entrevista de Glauber Rocha e a epopeia de produção de A Idade da Terra, versão (bem) estendida – um “director’s cut” – de uma matéria para a Playboy, de outubro de 1980, com detalhes nunca revelados, notas de bastidores e uma auto-confissão em off. Daria outro filme”.

Leia a seguir.

Mayrinkianas – O Crepúsculo de Glauber Rocha, por Geraldo Mayrinck

Glauber Rocha abriu os olhos. Eram seis horas da manhã no Rio de Janeiro e, ainda meio dormindo no quarto do hotel Sol-Ipanema, folheava um jornal. “Eu vou morrer”, gemeu para si mesmo, bocejando, ao atender ao primeiro telefonema do dia. “Preciso de um milhão”, avisou a quem queria falar com ele do outro lado do fio. Estava quase na hora de sair para trabalhar e já ficavam lhe pedindo uma entrevista antes que o sol nascesse. Ele mesmo, na véspera, havia combinado esse horário, mas tinha esquecido. Que milhão ele queria àquela hora quase de madrugada.

Acabou de acordar, cuidou dos dois filhos pequenos, conversou com a mulher e saiu do hotel, onde vivia com eles há algumas semanas. A manhã de 30 de julho de 1980 estava muito quente e Glauber muito cansado, já cedo. Havia passado nove anos, quase três só em filmagem e montagem, cuidando de A Idade da Terra, e esperava que nas horas seguintes daquele dia a história estivesse liquidada. Preparava-se para a última sessão de montagem do filme, que seria feita no laboratório Líder, em Botafogo. E depois? “Eu vou embora”, disse várias vezes, enquanto olhava o mar, da janela de um táxi. Passou num apartamento onde havia morado antes, para pegar algumas coisas que tinha deixado lá, e seguiu rumo à sede da Embrafilme, no centro, onde iria preencher sua ficha de inscrição no Festival de Veneza, que começaria no mês seguinte. De tarde chegou de táxi ao estúdio em Botafogo para seu último combate com A Idade da Terra.

Não era um momento qualquer. Glauber se trancou na sala de montagem para ajustar o som de um avião com música e finalmente livrar-se do calvário vivido por ele e sua equipe. Este martírio começou quando eles aterrissaram em Salvador para as primeiras filmagens daquele que seria o mais mitológico dos filmes brasileiros desde que Mário Peixoto dirigira Limite, cinquenta anos antes. Glauber estourara orçamentos, brigara com os amigos e estava cada vez mais sozinho. Enlouquecera sua equipe e deixara os técnicos do estúdio à beira de um colapso nervoso. De grande expectativa do cinema brasileiro no dia em que começou a ser filmado, 8 de dezembro de 1977, A Idade da Terra transformara-se em pesadelo dos tecnocratas da Embrafilme, a empresa estatal de cinema, fornecedora de cheques que a produção de Glauber devorava impiedosamente. A verba inicial de 6 milhões de cruzeiros inchara para quase 17 milhões naquele dia do acabamento do filme, e subiria facilmente aos 20 milhões quando as cópias chegassem às salas de cinema. Complicando tudo, ninguém sabia que tipo de filme era Idade da Terra. Os atores davam versões contraditórias, às vezes incompreensíveis, e o presidente da Embrafilme, o diplomata Celso Amorim, que pagava as contas, também não contava do que se tratava na obra a que assistira solitariamente. Amorim e Glauber escapavam sempre que perguntados a respeito. “Só vendo”, diziam, misteriosamente.

Vista, a mais radical façanha artística de Glauber Rocha, o último filme que fez, comporta muitas interpretações. Não havia roteiro no papel e portanto não surgiu um enredo perceptível na tela. Os personagens de A Idade da Terra são metafóricos, como sempre o foram seu criador e outras criaturas anteriores. A mais famosa delas, Antônio das Mortes, “metaforiza”, como diz seu autor, o exército reacionário que destrói mas que descobre a revolução nessa destruição. As novas criações de Glauber “metaforizam” também personalidades tão variadas como Zumbi dos Palmares (o Cristo do sertão interpretado por Antônio Pitanga), Tiradentes (o Cristo urbano representado por Tarcísio Meira), Peri, criatura de José de Alencar (o Cristo índio na pele de Jece Valadão), o capitão Carlos Lamarca (o Cristo guerrilheiro feito por Geraldo del Rey) e o imperador César (Maurício do Valle). Este, ao contrário de crucificar, é crucificado pelos quatro cristos. Fica por conta da imaginação da plateia o que fazem todos estes cristos transitando entre Salvador, a primeira capital do Brasil, Rio de Janeiro, a segunda, e Brasília, a terceira.

É claro que A Idade da Terra já era lenda muito antes de ser filmado. Seria o primeiro — e único — longa-metragem dirigido por Glauber Rocha desde que voltou ao Brasil, em 1976, sob a generalizada suspeita de que estava louco. O sinal dessa loucura seria sua suposta adesão ao governo que o prendera em 1970 e o induzira ao exílio no ano seguinte. Quando foi embora, era quase um santo da revolução, uma espécie de mártir. Quando voltou, era um apóstata que renegava suas origens revolucionariamente santas. Glauber interpretou os dois papéis com a intensidade máxima de seu temperamento barroco. “Se quiser fazer política, vou ser deputado estadual pela ARENA (o partido do governo) na Bahia”, afirmou, em mais uma provocação. A inteligência brasileira arrepiou os cabelos, que naquela época tinha. Glauber foi morar num apartamento pequeno em Ipanema, onde a sala de visita vivia cheia e a cozinha vazia. Começou a falar e a escrever numa intensidade de dar espanto, mesmo para um falastrão e um redator compulsivo como ele. Assim, em pouco tempo a obra oratória e literária de Glauber Rocha começou a ficar tão volumosa que muitos se esqueceram que ele era, antes de tudo, um cineasta. Mas as palavras e textos de Glauber impressionam tanto quanto seus filmes.

Na volta ao Brasil, ele odiou o Rio no estilo furioso que acabou lhe rendendo tantos dissabores ao longo da vida: “É um porto velho decadente, um embarcadouro apodrecido que soçobra num mar de merda”, recitou ele lentamente, melodiosamente até, com pausas e entonações, vestindo cuecas e olhando pela janela de seu quarto de hotel, ao repórter Nirlando Beirão, que o entrevistava para IstoÉ sobre política cultural. Em outras ocasiões, Glauber fuzilou os amigos: “Os cineastas a quem eu dei filmes, mulher, crítica favorável, tudo, me traíram”. Profeta da esquerda, foi pregar num jornal governista, o Correio Braziliense, que lhe pagava comida e hospedagem em troca de artigos. “Sou um homem pobre e doente”, escreveu o mais aclamado cineasta brasileiro de todos os tempos. “Querem acabar comigo”.

Queriam mesmo? Ele tinha certeza. Glauber Rocha voltou ao Brasil para viver um grande filme — o maior de todos, o de sua própria vida. Quando desembarcou, tinha a seu crédito um currículo internacional. Quatro filmes feitos lá fora (dos quais só Cabezas Cortadas, espanhol, passaria nos cinemas brasileiros) e uma disposição inesgotável para a polêmica. Chegou como renegado porque dissera em Roma, em 1974, que o governo do general Ernesto Geisel desembocaria em algum tipo de abertura. Escreveu esta profecia numa carta ao jornalista Zuenir Ventura, que a publicou na revista Visão, provocando uma polêmica sensacional. E como Glauber saberia que Geisel, emparedado numa alma militar e alemã, acabaria mesmo promovendo a sua famosa abertura “lenta, gradual e segura”? Fontes de informação junto ao governo ele certamente não tinha. Em vez disso, esbanjava intuição. Os psicanalistas políticos de esquerda (os de direita não acharam nada) se deleitaram quando Glauber, mais tarde, explicou que sua crença se baseava no fato de que Geisel, como ele, era protestante, além de ter nascido sob o signo de Leão, o que achava um bom presságio. Além do mais, era parecido com cineastas que admirava, o alemão Fritz Lang e o americano John Ford. Ford e Lang dirigiram grandes filmes com um tapa-olho, pois haviam perdido uma vista em acidentes. Era um indício a mais, segundo Glauber: o do olho. Um pode valer mais do que dois. Outro cineasta que idolatrava, o espanhol Luis Buñuel, embora enxergasse normalmente (mas era surdo e por isso não punha música nos seus filmes), tinira os olhos saltados para fora da órbita. Isso, segundo o missivista, lhe daria uma condição especial, a de ver mais e melhor. Glauber também tinha olhos que pareciam se projetar para fora de suas cavidades, cravando-se nas órbitas dos outros. E dono de uma voz poderosa e grave, que não economizava. Se nada disso bastasse, conversava pegando no braço ou ombro de quem o ouvia. Era persuasivo. E impressionante.

Depois que anunciou suas ideias sobre olhos, signos e religião, para se explicar politicamente, Glauber se transformou num dos maiores sacos de pancadas da história cultural recente no Brasil. E da reverência com que o tratavam à piedade foi apenas um passo. “Pobre Glauber! Pobre Glauber”, repicou em manchete fúnebre o semanário esquerdista Movimento. O “pobre Glauber” realmente parecia perdido. No seu apartamento de Ipanema juntou pedaços de negativos que lhe foram dados pelos amigos — ele ainda tinha alguns — e alimentou a esperança de filmar alguma coisa.

Quando o pintor Di Cavalcanti morreu, em outubro de 1976, Glauber leu a notícia no jornal, telefonou para o fotógrafo Mário Carneiro e correu ao escritório do cineasta Nelson Pereira dos Santos para pegar uma câmera emprestada.

Era o primeiro cadáver na sua trajetória. Retirou o véu que cobria o rosto do defunto, gritou com as pessoas contritas no velório e ligou para o poeta Carlos Drummond de Andrade para dizer que Di não havia morrido porque sorrira para ele, estendido no caixão. O filme que nasceu nestas circunstâncias, com 17 minutos de duração, era atordoante a partir do título, Ninguém Assistiu ao Formidável Enterro de sua Última Quimera, Somente a Solidão, esta Pantera, foi sua Companheira Inseparável, tirado de um poema de Augusto dos Anjos. Conhecido depois apenas como Di, o curta-metragem recebeu um prêmio no festival de Cannes mas, no Brasil, saiu logo de circulação por força de um processo aberto pela família do pintor. A Embrafilme comprou a produção por 300 mil cruzeiros e depositou-a na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio, onde só pode ser vista mediante condições muito especiais (estudantes, pesquisadores, com pedidos por escrito). Glauber usou o dinheiro da Embrafilme para pagar a equipe e atravessar 3 meses à espera de novo trabalho.

Foi quando um segundo cadáver entrou na sua vida, de forma trágica, numa noite de março de 1977, quando Anecy Rocha, sua irmã, caiu no poço de um elevador. Antigo repórter policial na Bahia, Glauber passou a percorrer a noite do Rio em busca de “pistas” que esclarecessem a morte da irmã, mulher do cineasta Walter Lima Jr., a quem acusou de ser o “assassino”. Escreveu um arrazoado de 9 páginas tentando provar à polícia que se tratava de crime e não de acidente. Transformou-se numa figura patética e dolorida, gritando em vão por todos os cantos: “Eu tenho um cadáver dentro de casa e o próximo será o meu!” Anecy, a adorável atriz de A Grande Cidade e Amuleto de Ogum, seria de certa forma ressuscitada por Glauber no seu romance Riverão Sussuaruna, onde apresenta ao público um terceiro cadáver: o dele mesmo, enquanto cineasta. Riverão deveria ser a estreia de um romancista que se pretendia profissional. Ao cinema que o renegava respondia com um texto

de 288 páginas contando a história de um grupo de jagunços que se uniam ao escritor Guimarães Rosa para a luta contra o imperialismo. Rosa mantém relações sexuais com uma mulher do bando e usa seus conhecimentos de médico para fazer um aborto. No final, de arma na mão, adere ao tiroteio contra o estrangeiro Kaster Bracker, que quer roubar urânio brasileiro. A epígrafe do livro, do próprio Rosa, era provocadora: “Minha literatura é para os bois”.

Quando Riverão saiu, porém, Glauber já desistira de ser romancista. Passou adiante seus textos Jango, uma Tragedya e O Testamento da Rainha Louca, para cuidar de A Idade da Terra. A “tragedya”, de setenta páginas, foi entregue numa pasta vermelha ao diretor Luís Carlos Maciel, com uma justificação: “Só você pode encenar isto, porque é gaúcho”. O texto trata da vida do ex-presidente João Goulart no exílio. Maciel agradeceu. Achou que poderia render um grande espetáculo, apesar de dificuldades como as contidas numa cena em que aparecem discutindo quase todos os líderes políticos do mundo. O Testamento, roteiro romanceado de 120 páginas, tem 15 personagens em conflito — um coronel, seus capangas, beatos e um americano que vem aqui comprar terras — e foi entregue a Neville d’Almeida, o diretor de A Dama do Lotação e Os Sete Gatinhos.

Pródigo em abastecer de textos diretores, jornais e editoras, Glauber porém não tinha, para ele mesmo, um script de A Idade da Terra. Quando o cineasta Roberto Farias, então presidente da Embrafilme, o chamou à sala de reunião, em maio de 1977, querendo um roteiro para estudar o financiamento, Glauber se indignou: “O roteiro que vá à puta que o pariu! Quem faz roteiro é você”, gritou ele para o diretor de Assalto ao Trem Pagador. Acalmado pelos amigos, sentou-se e bateu à máquina 15 laudas sem nexo para dar andamento ao pedido.

que um homem forte, de paletó, encostou-lhe um revólver escondido no bolso e ameaçou-o de morte. Jece, tomado de pavor, ergueu a voz:

— Silvério, você vai me dar um tiro aqui, diante desta testemunha, que é padroeira da Bahia!

A multidão se animou. Jece pegou a deixa e continuou o discurso:

— Porque eles pensam que a santa é deles. A santa não é de ninguém! A santa é do povo!

Glauber estava fascinado. A câmera rodava e Sílvia Alencar, encarregada do som direto, caiu em pranto porque não conseguia gravar bem nem o discurso de Jece nem as ordens de Glauber. Foram todos salvos pela polícia até a sequência seguinte, no Museu de Arte Sacra da Bahia, onde durante três horas Glauber insultou e foi insultado pelo professor Valentin Calderón, diretor do museu, que proibiu a filmagem dentro do prédio. “Fascista! Quando estou na Bahia quem manda sou eu!”, gritava Glauber. “No museu mando eu! Ou ele ou eu!”, esbravejava Calderón para os enviados do governador Roberto Santos, mandados ali em missão pacificadora. Os jornais baianos, e depois de todo o Brasil, relataram o episódio e Glauber não se faz de rogado. Reacendera nele a velha chama e, enquanto filmava, dava entrevistas martelando as cabeças dos que imaginavam ser A Idade da Terra um filme como todos os outros. O de Glauber era determinado “pelo fluxo do inconsciente coletivo e por isso não tem roteiro prévio”. Ligava-se à “psicanálise transversal”, obedecia a uma “montagem nuclear” e era, além de tudo, “o produto estético-ideológico da democracia relativa do presidente Geisel”.

Então, os locais de filmagem começaram a se transformar em campos de batalha. O primeiro a tombar foi José Pinheiro, o “Pintinho”, maquinista respeitado de muitos filmes do cinema novo, calejado pelas câmeras que carrega e pelos cenários que monta. A equipe trocou presentes de natal e Glauber deu a “Pintinho”, que não fuma, uma caixa de charutos. Ouviu desaforos como resposta e mandou demiti-lo. Em Brasília, para onde a equipe se transferiu depois de um mês na Bahia, os motoristas de órgãos do governo que emprestaram seus carros à produção foram proibidos por Glauber de se sentarem para comer nas mesmas mesas da equipe. Estes motoristas seriam, como tantos intelectuais espancados antes por Glauber, agentes da CIA. Pedro de Morais, um dos fotógrafos, ouvia quase todas as noites que era “o pior retratista do mundo”. Johnny Howard, câmera e americano de nascença, caiu doente, gemendo de dor, depois de passar a noite carregando o equipamento de cinemascope para filmar todas as escolas de samba do Rio, terceiro e último local das filmagens. Howard estava sendo boicotado pelos técnicos brasileiros. Segundo ele, passavam gelatinas e vaselinas em suas lentes e as imagens saiam todas borradas. Pediu ao diretor que desse um jeito naquilo (“Ou eu ou eles”, exigiu) e Glauber deu. Disse que gostava muito do trabalho de Howard mas, tendo de escolher entre um profissional colonizador e os colonizados, preferia ficar com os colonizados e que o gringo fosse embora. E ele foi. Glauber acredita que estas coisas acontecem porque o ato de filmar cria problemas político-militares terríveis. “Sou prussiano com os atores”, reconhece. “Não admito indisciplina”.

Deveria estar previsto em algum roteiro, portanto, que ele e Norma Bengell se enfrentariam num duelo mortal. Os sinais disso, fortes como cicatrizes, podiam ser vistos a olho nu na biografia de ambos. Como Glauber, que foi um dos fundadores do cinema novo em 1961, com seu filme Barravento, Norma Bengell inscreveu seu nome nas origens do mesmo cinema novo também em 1961, ao interpretar Os Cafajestes, de Ruy Guerra. Também como Glauber, ela foi presa e exilada nos anos setenta. E, mais uma vez como ele, voltou ao Brasil para retomar a carreira com grande dificuldade e ainda mais sob a suspeita de que enlouquecera — como Glauber teria enlouquecido — pois havia tentado se matar em Paris. A campanha feminista radical que fez aqui, ao voltar, seria um atestado a mais de sua insanidade. Algum roteirista, mesmo o mais piedoso, poderia achar que daria certo este encontro de egos dilacerados? Mas assim foi escrito, e assim foi feito.

Norma chegou à Bahia de carro, aconselhada por Glauber, que prescreveu a viagem por terra para que ela “se encharcasse de Brasil”. Ele lhe prometera um papel no Chile, no qual ficaria nua com a cordilheira dos Andes no fundo e um guerrilheiro ao seu lado. Não deu certo, mas ela ainda se lembrava. “Por que não agora? Era uma esperança”, contou depois. Estava ansiosa por reencontrar “o ser livre solto no ar”, o “poeta que rompe estruturas”, como ainda hoje o chama carinhosamente. Glauber recebeu-a com entusiasmo, mas com poucas palavras. “Você vai ser uma rainha. Lê aí umas mulheres afro-asiáticas”, ele lhe disse. Assim como todos os atores de A Idade da Terra, Norma tinha uma noção muito vaga de seu personagem. Inventou uma certa Afro-Alemoíndia e duas vezes tentou filmar, sem conseguir. O diretor mandou: “Faz aí um sapatão, agente da CIA, qualquer loucura”. Ela decidiu imitar a si mesma. Com a voz sexy dos tempos em que era vedete de Carlos Machado, cantou um frevo de sua autoria: “Como eu queria fazer pra você/ Uma canção de amor/ Onde existissem arcos floridos, mares vermelhos/ Céus coloridos”. Glauber desaprovou e ela partiu para a expressão corporal. Jogou a cabeça para baixo, foi subindo devagar e quando sentiu a câmera quase em cio se gritou:

— Mata!

Glauber ficou possesso. Norma fez então o papel de um índio, que se transformava numa feminista e dava um grito de guerra. Foi despedida. Protestou: “Não quero. Não quero e não vou ser despedida”. Trancou-se no camarim e folheou um livro com fotos de africanos maquilados. Fez trancinhas nos cabelos, com búzios nas pontas, pintou o corpo todo de marrom, teceu uma tanguinha de palha e dependurou colares de Iansã para tapar um pouco os seios. Tizuka animou-a: “Vai lá, você está linda”. Sofreu e gritou: “Querem cortar minha cabeça. Eu vou me matar”. O coro, no centro do palco, também gritava “Ai, meu Deus!” Norma abriu a porta do camarim e entrou no lugar da filmagem. “Ai, meu Deus, digo eu”, pensou.

O diretor não a reconheceu. “Você aí, vem cá”, ordenou.

Havia no palco mulheres fantasiadas de amazonas e ela se dirigiu para um trono enfeitado com penas de pavão e avestruz. Foi quando um outro fenômeno paranormal baixou sobre o filme. Norma ouviu, vinda do meio do coro, uma voz que lhe soprava: “Filma! Filma!” Sentou no trono e começou a emitir sons, captados do além de Iansã. Estes sons guiaram as palavras que ela disse: “Espaço, espero, escuto”. Glauber finalmente reconheceu-a, ficou irritado mas depois chamou-a num canto, para dizer: “Vi o material. A rainha reina outra vez”. Nunca mais se falaram. Norma obrigara Glauber a pôr em prática a sua pregação de que a arte é livre e, portanto, deveria ser livre para todos. Por isso, teria que ser punida. Filmou mais duas sequências e foi demitida de novo. Desta vez aceitou. E no espelho do camarim deixou escrita com batom a lápide de sua passagem pelo filme: “Norma Bengell, 1935-1978”.

Glauber trombou com o elenco inteiro, prussianamente. Tarcísio Meira, que exigiu os diálogos por escrito, ficava desconcertado com a dureza das ordens. Glauber sustenta que esta dureza foi um método para destruir a imagem de galã de Tarcísio e assim captar “a esquizofrenia do personagem”. Maurício do Valle, o assustador Antônio das Mortes de filmes anteriores de Glauber, é um homenzarrão de sensibilidade infantil, capaz de chorar mas também de bater na equipe inteira. “Tive com ele um relacionamento de malandragem”, admite Glauber. Quanto a Antônio Pitanga, velho amigo do diretor, foi tratado com toda a intimidade e aspereza que esta condição lhe dava. Se duvidasse quanto ao seu personagem e sua fala, e demonstrasse isso, Pitanga ouvia primeiro a voz de Glauber ordenando ao fotógrafo “Corta!” e em seguida dirigindo-se e a ele:

— Mas o caralho! Se você não é ator eu te fodo! Seu escroto! Negro burro!

A falta de dinheiro continuava crônica e uma visita aos locais de filmagens feita por Alex Ponti, filho do produtor Carlo, não resultou em nada. Glauber jantou com ele em companhia de Gustavo Dahl e Olivier Perroy, responsável pela Filmar, empresa paulista na qual os Ponti têm interesses. Alex queria propor alguma espécie de acordo sobre a distribuição internacional do filme, mas Glauber repeliu a proposta secamente. Depois, informado por Diniz de que havia apenas cerca de 321 mil cruzeiros em caixa, explodiu: “Porra! Você nem sabe o número certo?” Diante das contas, continuou irritado: “Não me interessam as contas. Me interessa o comportamento!” Diniz foi à casa de Gustavo Dahl e entregou os pontos: “Não dá mais”. Gustavo concordou, mas fez um pedido: “É. Vê lá o que você consegue com ele”.

Por incrível que pareça, as filmagens terminaram. Exatamente, embora com enorme atraso, no dia 6 fevereiro de 1978. A Idade da Terra deveria ter cinco horas de duração e a Embrafilme, que começara com trinta por cento da produção, tornou-se gradativamente dona integral da obra. A equipe, que chegara a ter 37 pessoas, resumiu-se no final a 3: um montador, um administrador e o diretor. Glauber passou os 14 meses seguintes montando os enormes blocos do filme, tentando reduzi-los e dar-lhes uma ordem. Em abril de 1979, Roberto Farias e Gustavo Dahl deixaram a Embrafilme. A nova diretoria providenciou injeções suplementares de dinheiro para que a produção não naufragasse de vez. A amizade com a CPC acabou em gritaria, com Glauber esmurrando mesas e jogando livros para todos os lados. “Eu não posso trabalhar assim com essa calma!”, repetia. Desapareceu de vez da casinha na Urca batendo a porta, bradando já na rua “Relações rompidas! Relações rompidas!” Glauber andava pálido, os cabelos eriçados, os olhos antes saltados, afundados em cansaço.

Celso Amorim, o novo presidente da Embrafilme, costumava visitá-lo na moviola onde fazia seu trabalho de Jó. “O filme até que não saiu tão caro”, dizia Amorim, “pois 20 milhões de cruzeiros a preços internacionais significam menos de 400 mil dólares — um centésimo do custo de Apocalypse Now. Foi o primeiro espectador da versão definitiva, reduzida afinal para duas horas e meia.

Em maio, quase no fim dos trabalhos, o pai de Glauber morreu. Ele ficou outra vez deprimido porque sonhava mostrar-lhe A Idade da Terra. Seu contrato de trabalho agonizava e se sentia mais uma vez abandonado. Precisava cuidar da vida, pensou. Estava com 41 anos, ganhava 50 mil cruzeiros por mês de salário e a família aumentava. Do começo ao fim de A Idade da Terra Glauber teve três filhos, dois deles com sua então mulher, Paula Gaetan, que é a cenógrafa do filme. Temendo um ato terrorista contra ela e as crianças, mudou-se para o hotel em Ipanema. Decidiu: assim que A Idade da Terra ficasse pronto iria com a família para o festival de Veneza e depois passaria outra temporada na Europa. O Brasil, definitivamente, lhe dava desgosto. Dizia em todo lugar que “este país está fodido” e reclamava dos programas de televisão, numa crítica em que cunhou uma de suas inúmeras frases célebres: “A tv não tem linguagem, o único personagem importante das novelas é a porta da sala”.

No estúdio em Botafogo ele era esperado, portanto, com alguma ansiedade para o ato final de A Idade da Terra — a conclusão da odisseia. O meio cinematográfico, que costuma ser especialmente impiedoso com seus gênios, verdadeiros ou falsos, apostava que aquele momento não chegaria jamais. O ambiente lá estava crispado de tensões e ressentimentos. Cineastas estreantes e anônimos sentiam-se no direito de mandar Glauber “à puta que o pariu” quando ele atrasava seu horário de saída da sala de montagem, impedindo que as futuras obras-primas deles entrassem lá para serem acabadas. Arnaldo Jabor, velho amigo, quase foi agredido a pescoções quando disse que “só podia ser brincadeira” a obsessão de Glauber com atentados planejados contra ele. Jabor, que tem dois metros de altura e estava no estúdio dublando seu filme Eu te Amo, rugiu:

— Eu hei de matá-lo com minhas próprias mãos!

Glauber chegou às três horas da tarde, não cumprimentou ninguém e às três e meia trancou-se com o técnico de som, Nelson, para ajustar o tal som de avião misturado com música. Parecia um filme já visto antes. A cena da vida real era absurdamente igual a outras desde o

longínquo dezembro de 1977. “Você está louco!”, gritava Nelson. “Assim não é possível! Você quer destruir o estúdio, quebrar os aparelhos!”. Às 5 em ponto Glauber deu os trabalhos por encerrados e saiu da sala, em silêncio, e outra vez não se despediu de ninguém da fila de cineastas e montadores que estavam ali só esperando que fosse embora. Esta nova geração também se manteve quieta diante do dinossauro — jovem ainda, mas pré-histórico — que se afastava. Glauber murmurou que sentia saudade de casa e só queria, naquele momento, estar no hotel, com a mulher e os filhos.

Vestido num terno cinza amarrotado e numa camisa branca desabotoada que deixava os vastos pelos do peito à mostra, comeu uma empada com guaraná no balcão da padaria em frente ao estúdio. Parecia feliz. “Ficou um filme muito bom”, ele disse, palitando os dentes. “Muito bom mesmo”, repetiu na calçada, enquanto acenava para um táxi. Entrou nele e foi para casa.

GUSTAVO MAYRINK ” JORNAL GGN” ( BRASIL)